「旦那様」から「パートナー」へ:夫を表す言葉の歴史的変遷

日本社会における夫の呼称の変遷

「あなたの夫のことを何と呼んでいますか?」この一見シンプルな質問が、実は日本社会の価値観や家族観の変化を映し出す鏡となっています。「旦那様」「主人」「夫」「パートナー」—これらの言葉は単なる呼称を超え、時代とともに変わる家族関係や男女の役割意識を反映しているのです。

明治から昭和初期にかけて一般的だった「旦那様」という呼称。この言葉は元々、仏教用語で「布施をする人」を意味し、寺院の支援者を敬って呼ぶ言葉でした。それが次第に、家庭内での経済的主導権を持つ男性(夫)を指す言葉へと変化していきました。「旦那様呼称」は、家父長制が色濃く残る時代の産物だったと言えるでしょう。

昭和中期から平成初期:「主人」の時代

昭和30年代から平成初期にかけて、特に一般家庭では「主人」という言葉が広く使われるようになりました。国立国語研究所の2008年の調査によれば、50代以上の女性の約65%が夫のことを他人に対して「主人」と呼んでいたというデータがあります。

「主人」という言葉には「家の主」「家長」という意味が込められています。この呼称が普及した背景には、高度経済成長期における「男は仕事、女は家庭」という性別役割分担の定着があります。夫が唯一の稼ぎ手であり、家庭の決定権を持つ「主」としての立場が強調された時代の反映でした。

平成から令和へ:「夫」「パートナー」の普及

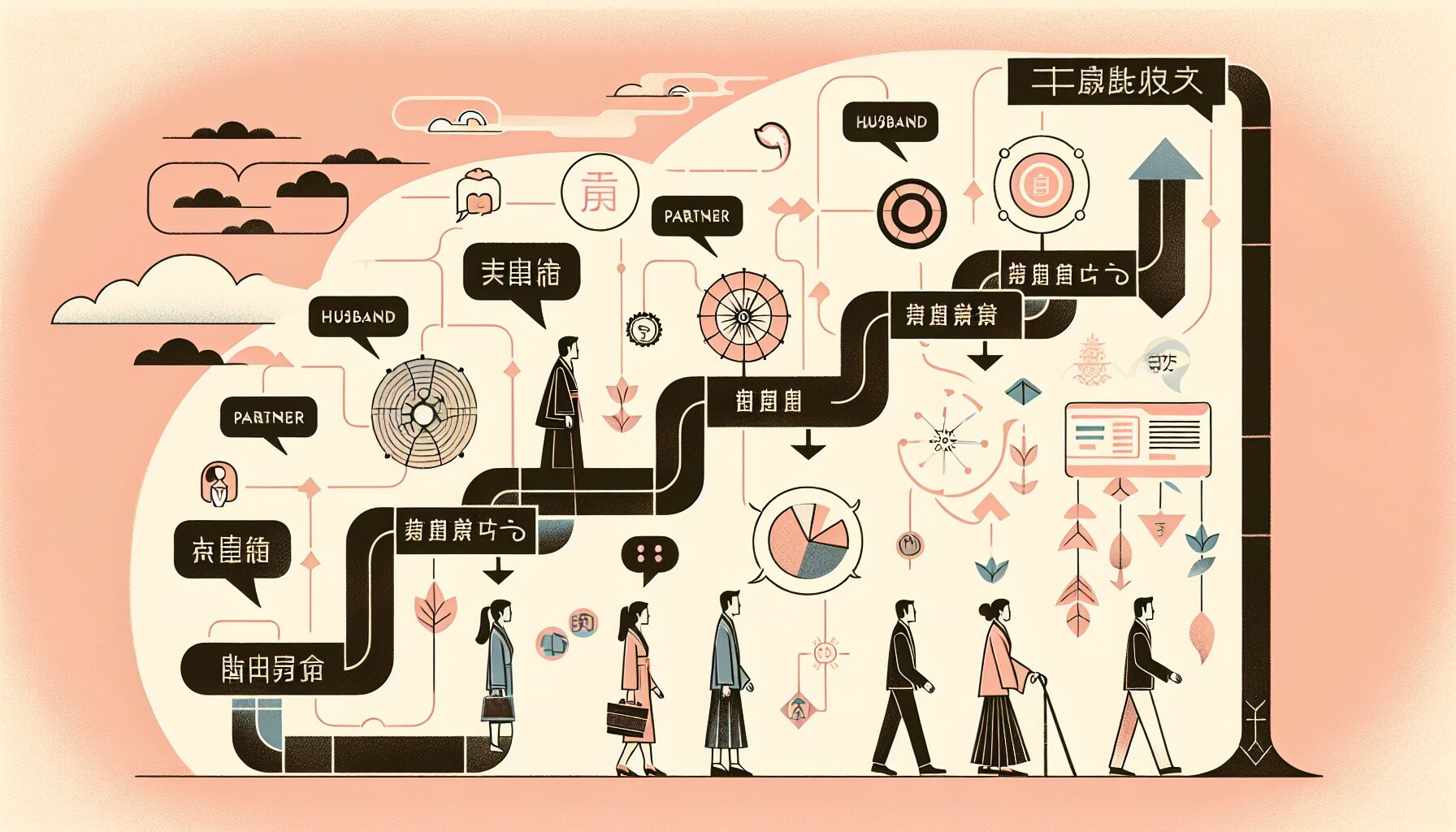

平成に入り、特に1990年代後半から、夫を表す言葉に大きな変化が見られるようになりました。男女共同参画社会基本法の制定(1999年)以降、「主人」という言葉に対する違和感を表明する女性が増加。「夫」「パートナー」といったよりニュートラルな表現が徐々に浸透していきました。

2018年の民間調査によると、20〜30代女性の間では「夫」という呼称が最も一般的(約48%)となり、「パートナー」という表現も約15%と増加傾向にあります。一方で「主人」と呼ぶ割合は30%程度まで減少しました。

特に注目すべきは「配偶者呼び方」の地域差と年代差です。都市部の若い世代ほど「パートナー」「夫」という表現を好む傾向がある一方、地方や年配の世代では依然として「主人」という言葉が根強く残っています。

呼称に表れる価値観の変化

夫表現語の変遷には、日本社会における以下の価値観の変化が反映されています:

- 対等な関係性の重視:「主従」の関係から、互いを尊重する対等なパートナーシップへ

- 個人の自立:経済的依存関係から、互いに自立した関係性への変化

- 多様な家族形態の受容:「標準的な家族像」からの解放

言語学者の田中真理氏(仮名)は「言葉の選択は無意識のうちに自分自身の価値観や立場を表明する行為です。『主人』と呼ぶか『パートナー』と呼ぶかの違いは、単なる言葉の問題ではなく、自分と配偶者との関係性をどう捉えているかの表明でもあります」と指摘しています。

興味深いのは、同じ人でも場面によって使い分けるケースも多いという点です。家庭内では「お父さん」「パパ」、友人との会話では「夫」、公式の場では「主人」というように、TPOに応じた使い分けをしている女性も少なくありません。

このような夫を表す言葉の変遷は、日本社会における家族観や男女関係の変化を如実に表しています。言葉は時代を映す鏡であり、「旦那様」から「パートナー」への移り変わりには、私たちの社会が歩んできた道のりが刻まれているのです。

時代と共に変わる配偶者呼び方:「旦那様」「主人」の語源と本来の意味

「旦那様」と「主人」の歴史的背景

現代では当たり前のように使われている「旦那様」や「主人」という言葉ですが、これらの言葉が持つ本来の意味や歴史的背景については、意外と知られていないことが多いものです。これらの呼称には、日本の社会構造や価値観の変遷が色濃く反映されています。

「旦那様」という言葉の起源はサンスクリット語の「ダーナ(布施)」に由来するとされています。もともとは仏教用語で、寺院に寄進する人や施しを与える人を意味していました。つまり、経済的に余裕のある裕福な人、特に商人などを指す言葉だったのです。江戸時代になると、この「旦那」という言葉は商家の主人や、芸者や遊女のパトロンを指すようになりました。「旦那様呼称」として妻が夫を呼ぶようになったのは、比較的新しい現象と言えるでしょう。

一方、「主人」は文字通り「主である人」を意味し、古くは家の中心となる人物、家長を指していました。封建時代には、家父長制の下で家を統率する男性を指す言葉として定着していきました。明治以降、「家」制度が法的に確立されると、戸主としての夫を「主人」と呼ぶことが一般化したのです。

言葉に反映される権力構造

これらの「夫表現語」が興味深いのは、単なる呼び方以上に、社会における権力構造や家族観を反映している点です。「主人」という言葉には、家庭内における上下関係が明確に表れています。妻が夫を「主人」と呼ぶということは、自分はその「従者」であるという位置づけを暗に認めていることになります。

国立国語研究所が2018年に実施した調査によると、60代以上の女性の約70%が夫のことを他人に対して「主人」と呼ぶと回答しているのに対し、30代では約40%まで減少しています。この数字からも、世代による「配偶者呼び方」の変化が顕著に表れていることがわかります。

また、「旦那様」という呼び方には、経済的な依存関係が含意されています。元々パトロンや経済力のある人を指していた言葉が夫を表すようになったことは、家計を支える者(夫)と支えられる者(妻)という関係性を前提としています。高度経済成長期には、男性が外で働き女性が家庭を守るという性別役割分業が一般的だったため、この呼称が広く受け入れられていました。

地域差と階層差にみる配偶者の呼び方

興味深いことに、「旦那様」や「主人」という呼び方には地域差や階層差も存在します。例えば、東日本では「主人」、西日本では「旦那」という傾向があるという研究結果もあります。また、明治から昭和初期にかけては、上流階級では「主人」、商家では「旦那」という使い分けがされていたという記録も残っています。

さらに、農村部では夫のことを名前で呼んだり、「おとっつぁん」「おとう」などと呼ぶ地域も多く、都市部の「旦那様」「主人」とは異なる呼び方が一般的でした。こうした地域差は、家族形態や生業の違い、そして地域社会の価値観を反映していたと考えられます。

言葉は単なるコミュニケーションツールではなく、その時代の社会構造や価値観を映し出す鏡でもあります。「旦那様」「主人」という言葉が持つ歴史的背景を知ることは、日本の家族制度や男女関係の変遷を理解する上で非常に重要な視点を提供してくれるのです。現代の「パートナー」という呼称への移行も、こうした歴史的文脈の中で捉えることで、より深い意味を持つようになるでしょう。

夫表現語に見る日本の家族観と社会規範の変化

日本社会における夫婦関係の変化は、夫を表す言葉の変遷に如実に表れています。「旦那様」「主人」から「パートナー」まで、これらの呼称の変化には、家族観や社会規範の大きな転換が映し出されています。

戦前・戦後の家父長制と「主人」呼称

戦前から高度経済成長期にかけての日本では、「家」制度を基盤とした家父長制が色濃く残っていました。1947年の民法改正まで法的にも家長に大きな権限が与えられ、妻は夫に従属する立場とされていました。この時代、夫を「主人」と呼ぶことは当然の社会通念でした。

国立国語研究所の調査によれば、1950年代には妻の95%以上が夫を「主人」と呼んでいたというデータがあります。「主人」という言葉には、家庭内での決定権や経済的主導権を持つ存在という意味合いが込められていました。

高度経済成長期の「旦那様」と専業主婦の黄金時代

1960年代から70年代の高度経済成長期には、「旦那様」という呼称が特に郊外の新興住宅地で広まりました。この時代は「夫は仕事、妻は家庭」という性別役割分業が最も強化された時期でもあります。

興味深いのは、「旦那様」という呼称が持つ二面性です。一方では敬意を表す表現でありながら、他方では夫への経済的依存と引き換えに家庭内での一定の権力を妻が確保するという関係性を表していました。社会学者の上野千鶴子氏はこれを「主婦の交渉力」と表現し、表面上の従属と実質的な家庭内権力のバランスを指摘しています。

当時の女性雑誌『主婦の友』の1965年の読者アンケートでは、回答者の78%が夫を「旦那様」と呼び、その理由として「敬意を示すため」だけでなく「周囲の主婦たちとの同調」も挙げられていました。

バブル期から平成初期の過渡期

1980年代後半から90年代にかけては、夫の呼び方に大きな変化が見られました。共働き世帯の増加と女性の社会進出を背景に、「主人」や「旦那様」という呼称に違和感を覚える女性が増えていきます。

1989年に総理府(現内閣府)が行った「男女平等に関する意識調査」では、20代女性の42%が「主人」という呼称に「違和感がある」と回答し、これは1975年の同様の調査と比較して約2倍の数値でした。

この時期、特に都市部の若い世代を中心に、夫のことを「夫」「主人」と呼ぶ代わりに、「パパ」「お父さん」と子どもの視点を借りて呼ぶ傾向も強まりました。これは直接的な上下関係を示す言葉を避けつつ、家族としての一体感を強調する妥協的な呼称法だったと言えるでしょう。

平成後期から令和にかけての「パートナー」志向

2000年代以降、特に若い世代を中心に「パートナー」という呼称が広まってきました。これはジェンダー平等意識の高まりだけでなく、家族形態や結婚観の多様化を反映しています。

2018年の民間調査会社の調査では、20代女性の65%が「夫を表す言葉として最も適切だと思うもの」という質問に「パートナー」を選択しています。一方で50代以上では「夫」「主人」が依然として多数派であり、世代間ギャップが顕著です。

夫表現語の変化は単なる言葉の流行ではなく、家族における権力構造の変化、女性の経済的自立、そして結婚観の個人化という大きな社会変動を反映しています。

同時に、地域差も顕著です。都市部では「パートナー」「夫」といった対等性を示す言葉が広まる一方、地方では従来の「旦那様」「主人」という呼称が根強く残っています。これは単に保守的か進歩的かという二項対立ではなく、地域コミュニティの結びつきの強さや家族観の違いを示していると言えるでしょう。

夫を表す言葉の選択は、今や個人のアイデンティティや価値観を表明する重要な手段となっています。そして、その選択の多様性こそが現代日本社会の複雑さと変化の途上にあることを映し出しているのです。

現代社会における「パートナー」という選択:平等意識と多様な関係性

現代社会で「パートナー」という言葉が選ばれる背景には、男女の役割や家族観の変化があります。かつての「旦那様」や「主人」とは異なり、対等な関係性を重視する価値観が広がっています。この言葉の選択には、個人の意識や社会環境が深く関わっているのです。

「パートナー」という呼称の広がり

2000年代以降、特に若い世代を中心に「パートナー」という夫表現語の使用が増加しています。国立国語研究所の2018年の調査によると、20〜30代女性の約35%が配偶者を「パートナー」と呼ぶことがあると回答しています。この傾向は特に都市部や高学歴層で顕著です。

「パートナー」という呼称が支持される理由としては以下が挙げられます:

– 対等な関係性を表現できる

– ジェンダーの固定観念から自由である

– 多様な家族形態に対応できる柔軟性がある

– 国際的にも通用する普遍性を持つ

特に共働き世帯が専業主婦世帯を上回る現代社会では、経済的にも対等な関係を反映した呼び方が求められているのです。

多様化する家族形態と呼称の変化

現代日本では、法律婚に限らない多様な関係性が認められつつあります。事実婚(内縁関係)やパートナーシップ制度を利用するカップルにとって、「旦那様」や「主人」といった伝統的な配偶者呼び方は必ずしもしっくりこないケースが増えています。

2020年の内閣府調査では、20代の約45%が「結婚の形にこだわらない」と回答しており、関係性の多様化を示しています。こうした社会変化を背景に、特定の役割や上下関係を想起させない「パートナー」という言葉が、現代の関係性をより適切に表現できるとして支持を集めているのです。

東京都渋谷区や世田谷区をはじめとする自治体のパートナーシップ制度の広がりも、「パートナー」という言葉の市民権を高めた要因と言えるでしょう。2023年時点で、全国200以上の自治体がこの制度を導入しています。

職場や公共の場での呼称の使い分け

興味深いのは、多くの人が場面によって配偶者の呼び方を使い分けている点です。2019年のある民間調査によれば、職場では「主人」と呼ぶ女性が約40%いる一方で、友人との会話では「夫」や「パートナー」と呼ぶ割合が増加するという結果が出ています。

特に公的な場面や初対面の人との会話では、従来の慣習に従って「主人」と呼ぶ女性も少なくありません。これは日本社会特有の「場」による使い分けの文化を反映しているとも言えます。

一方で、SNSなどのオンライン空間では「旦那」「夫」「パートナー」など、より個人の価値観を反映した呼び方が選ばれる傾向にあります。これは公私の境界線が曖昧になりつつある現代社会の特徴とも言えるでしょう。

世代間ギャップと国際比較

配偶者呼び方に関する世代間の意識差も顕著です。60代以上の女性の約70%が「主人」と呼ぶことに違和感がないと回答する一方、20代女性の約65%が「対等な関係性を表現できない」として違和感を示しています。

国際的な視点から見ると、英語圏では「my husband(私の夫)」「my wife(私の妻)」が一般的で、所有を示す「my」が付くものの、支配関係を含意する言葉ではありません。フランスでは「mon mari(私の夫)」「ma femme(私の妻)」、ドイツでは「mein Mann(私の夫)」「meine Frau(私の妻)」というように、多くの言語で性別を区別しつつも対等な関係性を示す言葉が使われています。

日本語の「旦那様」「主人」が持つ歴史的背景と比較すると、「パートナー」という言葉の選択は、グローバルな価値観への接近とも捉えられるでしょう。

言葉の選択は単なる呼称の問題ではなく、その背後にある関係性や価値観を反映しています。「パートナー」という言葉の広がりは、日本社会における家族観や夫婦関係の変化を映し出す鏡と言えるでしょう。それぞれの夫婦やカップルが、自分たちの関係性に最もふさわしい言葉を選ぶ時代になっているのです。

自分らしい夫の呼び方:世代別・地域別に見る配偶者呼称の実態と心理

世代と地域で異なる夫の呼び方の実態

夫の呼び方は世代や地域によって大きく異なります。国立国語研究所の調査によると、60代以上の女性では「主人」と呼ぶ割合が約65%と最も高く、次いで「旦那」が約20%となっています。一方、30代以下の若い世代では「主人」と呼ぶ割合は30%程度まで減少し、代わりに「夫」「パートナー」「名前」で呼ぶケースが増加しています。

地域別に見ると、関西地方では「だんな」「だんな」という呼び方が日常会話でも一般的に使われる傾向があります。東北地方では「おどっつぁん(お父っつぁん)」と呼ぶ地域もあり、九州の一部では「おとう」という呼称が夫婦間でも使われることがあります。

呼称に表れる心理と価値観

夫をどう呼ぶかには、その人の価値観や自己認識が如実に表れます。「主人」と呼ぶ女性の多くは、必ずしも男性優位の家父長制を支持しているわけではなく、社会的な場での「適切さ」を重視している場合が多いようです。2018年に行われた民間調査では、「主人」と呼ぶ女性の約40%が「特に深い意味はなく慣習的に使っている」と回答しています。

一方、「パートナー」や名前で呼ぶ傾向にある女性は、対等な関係性を言葉でも表現したいという意識が強い傾向があります。興味深いのは、実際の家庭内での権力関係や役割分担と、公の場での呼称が必ずしも一致しないケースも多いという点です。表向きは「主人」と呼びながらも、家庭内では対等あるいは妻主導の関係性を築いているカップルも少なくありません。

TPOで使い分ける現代の賢い呼称戦略

現代の多くの女性たちは、状況によって夫の呼び方を使い分ける「呼称の使い分け戦略」を採用しています。例えば:

– 職場や公式の場:「主人」「夫」など社会的に無難な表現

– 友人との会話:「うちの人」「旦那」など親しみのある表現

– SNSでの発信:「パートナー」「夫くん」など自分のスタンスを表す表現

– 家庭内:名前やニックネームなど親密さを表す表現

この使い分けは、単なる場面適応能力というだけでなく、自分自身のアイデンティティと社会的期待のバランスを取る知恵とも言えるでしょう。

これからの「夫」の呼び方

言葉は時代とともに変化し、その変化には社会の価値観が反映されます。「旦那様」から「パートナー」への変遷は、単なる言葉の流行ではなく、家族観や結婚観の変化を映し出す鏡と言えるでしょう。

今後は、さらに多様な呼称が生まれる可能性があります。すでに「相方」「ハズ」(英語の”husband”から)といった新しい呼び方も若い世代を中心に広がりつつあります。また、同性婚の法制化が進む世界的な流れの中で、性別に中立的な配偶者呼称への需要も高まるかもしれません。

重要なのは「正しい呼び方」を追求することではなく、自分たち夫婦の関係性や価値観を素直に表現できる言葉を選ぶことではないでしょうか。言葉は単なるラベルではなく、関係性を形作り、また反映するものです。「旦那様」「主人」「パートナー」——どの言葉を選ぶにしても、そこには一人ひとりの物語と、大切にしたい関係性への思いが込められているのです。

自分らしい呼び方を見つけることは、自分らしい関係性を築くことと密接に結びついています。時代や周囲の目を気にしすぎず、二人の間で心地よい呼称を見つけることが、豊かな夫婦関係への第一歩となるのかもしれません。

ピックアップ記事

コメント