昭和から令和へ:レンタルビデオ店の栄枯盛衰と日本の映像文化

「ビデオレンタル、お願いします!」―失われた昭和の風景

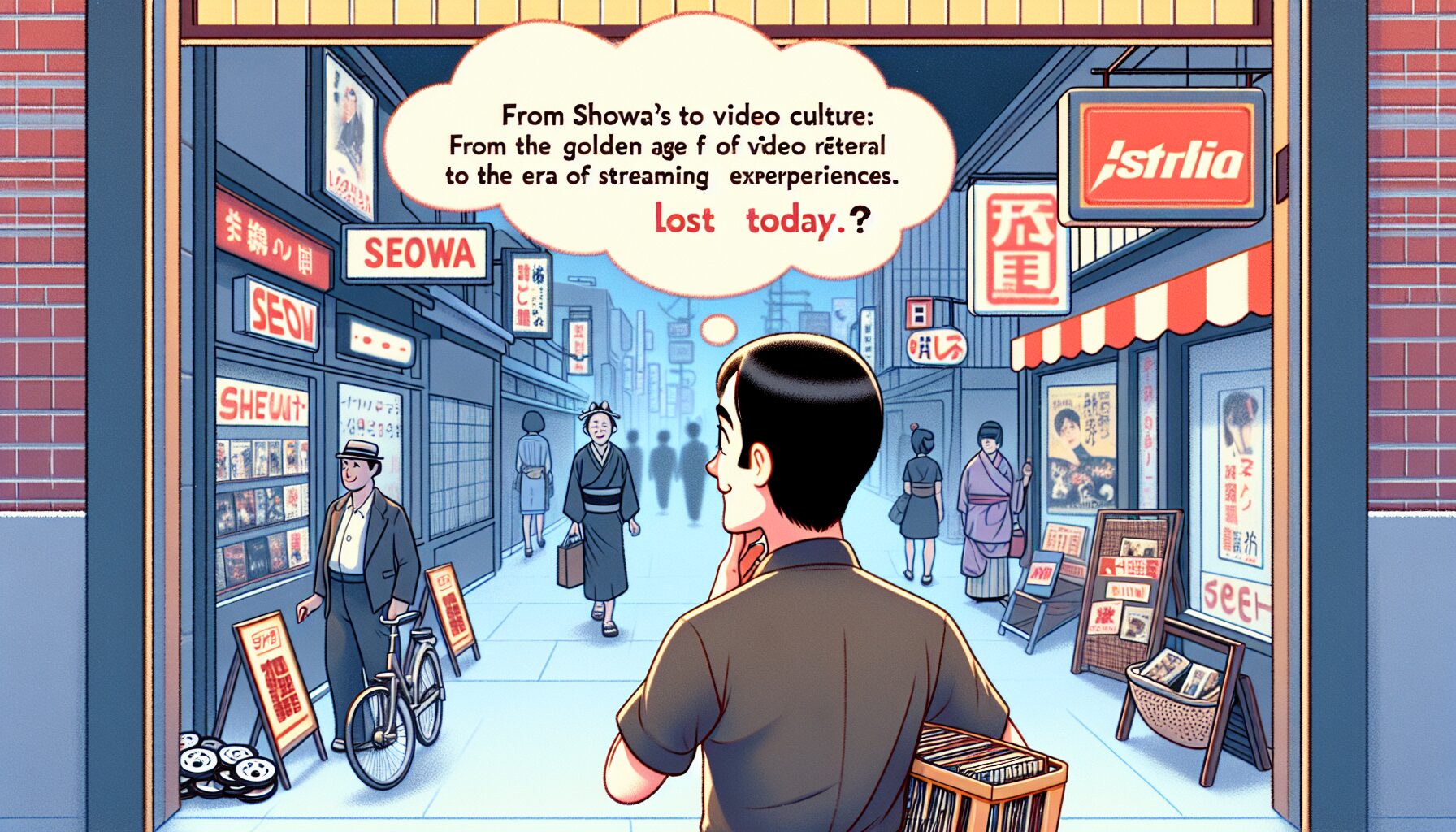

「今日は何を借りて帰ろうかな」。レンタルビデオ店の棚の前で新作をチェックする。カセットテープを手に取り、裏面のあらすじを読む。そんな何気ない日常風景が、いつしか歴史の彼方へと消えていきました。平成生まれの若い世代には想像もつかないかもしれませんが、映像コンテンツを楽しむための儀式とも言える体験だったのです。

レンタルビデオ店の歴史は1980年代初頭に遡ります。家庭用VHSデッキの普及と共に、映画やアニメを自宅で楽しむ文化が一般化。当時のビデオソフトは高価(1本1万円以上することも珍しくなかった)だったため、レンタルという形態が爆発的に普及しました。

TSUTAYAの台頭と黄金期

レンタルビデオ業界の中で特に注目すべき存在が「TSUTAYA(ツタヤ)」です。1983年に大阪で第1号店を開店して以来、全国展開を果たし、一時は日本全国に1,400店舗以上を展開する巨大チェーンへと成長しました。TSUTAYAの特徴は、単なるビデオレンタルにとどまらず、CD、書籍、ゲームなど複合的な「カルチャーコンビニエンスクラブ」としての展開でした。

レンタルビデオ店の全盛期には、以下のような特徴的な文化が形成されていました:

– 金曜の夜の混雑:週末の映画鑑賞のため、金曜夜は店内が長蛇の列

– 延滞料金の恐怖:返却期限を過ぎると1日ごとに加算される延滞料

– 会員証:初回登録時に必要だった身分証明書と印鑑

– 新作コーナーの争奪戦:人気作品の奪い合い

– 店員のおすすめPOP:手書きの熱いレビュー

データで見ると、1990年代後半には全国のレンタルビデオ店舗数は約10,000店を超え、業界全体の年間売上高は4,000億円を超えていたとされています。まさに映像コンテンツ流通の中心的存在でした。

デジタル革命と視聴方法の変化

しかし、2000年代に入ると状況は一変します。DVDの普及、そしてインターネット回線の高速化と共に、映像コンテンツの視聴方法は大きく変わり始めました。2006年にはYouTubeが日本でもサービスを開始し、2011年にはHuluが日本に上陸。続いて2015年にはAmazonプライムビデオが、そして2021年にはDisney+が日本市場に参入しました。

映像コンテンツ視聴方法の変化を年表で見ると:

| 年代 | 主流だった視聴方法 | 特徴 |

|---|---|---|

| 1980年代 | レンタルビデオ(VHS) | 物理的な店舗で借りる |

| 1990年代 | レンタルビデオ全盛期 | TSUTAYAなどのチェーン店拡大 |

| 2000年代前半 | DVDレンタル | 高画質化、特典映像の充実 |

| 2000年代後半 | 動画共有サイト登場 | YouTube等の無料コンテンツ |

| 2010年代 | サブスクリプション | Amazonプライム、Netflix等 |

| 2020年代 | 多様なストリーミング | 専門特化型サービスの増加 |

特にAmazonプライムの台頭は注目に値します。月額料金を支払うだけで、映画やドラマが見放題というサブスクリプションモデルは、「所有」から「利用」へという消費者意識の変化と合致し、急速に普及しました。日本国内のAmazonプライム会員数は2021年時点で推定1,500万人以上と言われています。

失われた体験と新たな文化

レンタルビデオ店の減少は単なるビジネスモデルの変化ではなく、私たちの文化的体験の変容を意味しています。店内をぶらぶら歩きながら偶然の出会いを楽しむ「ブラウジング体験」、映画選びで友人や家族と交わす会話、レジでの店員とのちょっとした映画談義—これらの体験は、アルゴリズムによるレコメンデーションに取って代わられました。

一方で、Amazonプライムに代表されるストリーミングサービスは、いつでもどこでも、デバイスを選ばず視聴できるという新たな自由をもたらしました。過去には考えられなかった「通勤電車での映画鑑賞」や「一気見(ビンジウォッチング)」という視聴スタイルも生まれています。

映像コンテンツ視聴方法の変化は、単なる技術革新の物語ではなく、私たちの日常生活と文化の変容の歴史でもあるのです。

「ツタヤ」が象徴する昭和末期から平成のレンタルビデオ文化とその言葉

「ツタヤ」の台頭と黄金期

「TSUTAYAに行ってくる」「金曜の夜はツタヤでビデオ借りよう」―こんな会話が日常的に交わされていた時代がありました。1983年に1号店がオープンしたCCCの「TSUTAYA(ツタヤ)」は、平成時代に入ると急速に店舗数を拡大し、レンタルビデオ業界の代名詞となりました。最盛期には全国に1,400店舗以上を展開し、日本のエンターテイメント文化の中心的存在として君臨していたのです。

ツタヤの特徴は、単なるレンタルビデオ店ではなく「カルチュア・コンビニエンス・クラブ」という名称が示す通り、映像だけでなく音楽CD、書籍など複合的な文化商品を扱う「文化の発信基地」としての立ち位置でした。特に地方都市では、若者の週末の定番スポットとして絶大な人気を誇っていました。

「ツタヤ語」に見る平成の映像文化

レンタルビデオ文化の隆盛と共に生まれた独特の言葉や表現は、今や死語となりつつあります。

・新作コーナー:最新作品が並ぶ人気スポット。「新作コーナーをチェックする」という行為自体が週末の楽しみでした。

・旧作:リリースから一定期間が経過した作品。料金が安く設定され、「旧作3本で3泊4日500円」などのキャンペーンが定番でした。

・延滞料:返却期限を過ぎると発生する追加料金。「延滞しちゃった」「延滞金やばい」といった言葉は学生の間でよく聞かれました。

・返却ポスト:営業時間外に返却できる専用ボックス。「朝、返却ポストに滑り込ませた」という経験は多くの人が持っているでしょう。

・Tカード:ツタヤの会員証であり、ポイントカード。「Tカード持ってる?」は新しい交友関係での定番質問でした。

これらの言葉は単なる業界用語ではなく、平成時代の日常会話に溶け込み、コミュニケーションの一部となっていました。特に10代から30代の若者文化において、これらの「ツタヤ語」を使いこなせることはある種のリテラシーとして機能していたのです。

レンタルビデオ店の社会的役割

データによると、2000年代初頭には全国のレンタルビデオ店数は約8,500店舗に達し、年間レンタル回数は約6億回を記録していました。これは単なる商業施設の成功を超え、一つの文化現象だったと言えるでしょう。

ツタヤをはじめとするレンタルビデオ店は、映像コンテンツとの出会いの場としてだけでなく、以下のような社会的役割も担っていました:

1. コミュニティの形成:友人同士で「何を借りるか」を議論する場

2. 情報収集の場:POPやスタッフレコメンドによる新たな作品との出会い

3. デート文化の一部:「一緒にビデオを選ぶ」というカップルの定番コース

4. 映像リテラシーの育成:多様なジャンルの作品に触れる機会の提供

特筆すべきは、インターネットが普及する前のレンタルビデオ店は、アルゴリズムに頼らない「偶発的な出会い」を提供する場所だったという点です。隣のジャンル棚を見ていたら思いがけない名作を発見する―そんな体験は、現代の視聴方法変化によって徐々に失われつつあります。

ツタヤの黄金期を支えた「店員さんおすすめPOP」は、今日のインフルエンサーマーケティングの原型とも言える文化でした。地元のツタヤで「POPが上手な店員さん」の存在は、映画ファンの間で一種の伝説となることもあったのです。

平成末期からの映像コンテンツ視聴方法変化により、かつて日常的だったこれらの言葉や体験は、急速に「昭和・平成の遺物」となりつつあります。しかし、その文化的影響力は、現代の視聴習慣にも確実に息づいているのです。

映像コンテンツ視聴方法の変化:「借りる」から「見放題」へ

「借りる」文化からサブスクリプション時代へ

かつて映画やドラマを楽しむためには、レンタルビデオ店に足を運び、棚を眺めながら作品を選ぶという行為が当たり前でした。「今日は何を借りよう」という問いかけ自体が、映像コンテンツを楽しむ上での儀式のようなものでした。特に1990年代から2000年代にかけて、TSUTAYAをはじめとするレンタルビデオ店は、娯楽の中心地として機能していたのです。

しかし今や、この「借りる」という概念自体が死語になりつつあります。現代では「見る」「配信されている」という表現に取って代わられ、映像コンテンツ視聴方法の変化は私たちの言葉遣いにまで影響を与えています。

数字で見る視聴習慣の変遷

総務省の情報通信白書によると、動画配信サービスの利用率は2015年の約20%から2022年には60%を超え、特に20代〜40代では80%以上が何らかの動画配信サービスを利用しています。一方でレンタルビデオ店の店舗数は、ピーク時(2000年頃)の約8,000店舗から2022年には1,000店舗を下回るまで減少しました。

この変化を象徴するのが以下の視聴スタイルの比較です:

| レンタルビデオ時代(〜2010年代前半) | ストリーミング時代(2010年代後半〜) |

|---|---|

| 店舗に行き、作品を「借りる」 | アプリで「見放題」を楽しむ |

| 返却期限を気にする | いつでも中断・再開可能 |

| 延滞料金の発生リスク | 定額料金のみ |

| 品切れの可能性あり | 基本的に品切れなし |

| 店員やPOPによる推薦 | アルゴリズムによるレコメンド |

「ツタヤ体験」から「Amazonプライム体験」へ

レンタルビデオ店、特にTSUTAYAは単なる貸出場所ではなく、一種の文化的空間でした。店内を歩き回り、パッケージを手に取り、時には店員におすすめを尋ねる。この「ブラウジング体験」自体が楽しみの一部だったのです。

対して現在のAmazonプライムやNetflixなどの配信サービスでは、AIによるレコメンデーションが私たちの選択をガイドします。膨大なコンテンツから「あなたにおすすめ」として提示される作品群。この変化は単に視聴方法だけでなく、作品との出会い方そのものを変えました。

興味深いのは、この変化に伴って生まれた新しい言葉や表現です:

– 「ビンジウォッチ」:一気見、連続視聴(英語の”binge-watch”から)

– 「積みドラ」:見たいと思いながらまだ見ていない作品が溜まっている状態

– 「配信切れ」:配信期間が終了すること

– 「見放題作品」:追加料金なしで視聴できるコンテンツ

失われた「レンタル文化」の価値

映像コンテンツ視聴方法の変化によって便利になった一方で、失われたものもあります。レンタルビデオ店では、限られた選択肢の中から慎重に作品を選ぶという行為が、作品への集中力や鑑賞体験の質を高めていたという指摘もあります。

また、「借りる」という行為には責任が伴いました。返却期限があることで、その期間内に作品を最後まで見ようという意識が働きます。対して「見放題」の環境では、途中で飽きれば別の作品に簡単に移ることができ、結果として一つの作品に対する鑑賞の深さが失われがちです。

映画評論家の町山智浩氏は「レンタルビデオ店では、自分の好みとは異なるジャンルの作品と偶然出会う機会があった。アルゴリズムによるレコメンドは効率的だが、予想外の発見が減っている」と指摘しています。

世代間ギャップと言葉の変化

「今度の休みに何か面白い映画を借りようか」という表現は、Z世代(1990年代後半〜2010年代前半生まれ)にとっては既に違和感のあるフレーズです。彼らにとっては「Netflixで何か見よう」「Amazonプライムでチェックしよう」という言い回しの方が自然なのです。

この映像コンテンツ視聴方法の変化は、単なる技術の進化を超えて、私たちの言語習慣や文化的背景にまで影響を及ぼしています。「ビデオを借りる」という昭和・平成の表現は、いつしか歴史の教科書の中でしか見られない言葉になるかもしれません。

Amazonプライムと動画配信サービスが生み出した新しい日本語表現

「ビンジする」から「推し活」まで:配信時代の新語彙

Amazonプライムをはじめとする動画配信サービスの普及は、私たちの映像コンテンツの視聴方法に革命をもたらしただけでなく、日本語にも新たな表現を生み出しました。かつてレンタルビデオ店で「一本借りる」と言っていた時代から、今や「配信で見る」が当たり前になりました。この視聴方法変化に伴い、私たちの言葉も進化しているのです。

「ビンジする」という言葉をご存知でしょうか?英語の”Binge-watching”(一気見)から来たこの表現は、シリーズ作品を一気に何話も続けて視聴することを指します。以前のレンタルビデオ時代では、DVDを何本も借りて「一気見する」と表現していましたが、Amazonプライムなどの登場により、いつでも好きなだけ視聴できる環境が「ビンジする」という新語を生み出しました。2020年の調査によると、日本人の54%が月に1回以上「ビンジ視聴」を経験しているというデータもあります。

サブスクリプション文化が生んだ言葉

「サブスク」という略語も、もはや日常会話に定着しました。Amazonプライムを含む各種動画配信サービスの月額制サブスクリプションモデルが広まったことで、「サブスク解約した?」「新しいサブスク始めた」などの会話が交わされるようになりました。

視聴方法変化に伴う新しい日本語表現の例:

- 積みドラ:視聴予定だが後回しにしている作品が溜まっている状態(「積みゲー」からの派生)

- 沼る:特定のジャンルやシリーズにハマって抜け出せなくなること

- エゴサ視聴:自分の好きな俳優が出演している作品を探して視聴すること

- 裏切りの配信終了:視聴途中だった作品が突然配信終了になること

興味深いのは、これらの表現がレンタルビデオ店時代には存在しなかったという点です。ツタヤなどのレンタルビデオ店では物理的な在庫に限りがあり、「今日も借りられなかった」という経験が一般的でした。一方、配信サービスでは基本的にいつでも視聴可能なため、「積みドラ」のように視聴の先送りを表現する言葉が生まれたのです。

SNSと融合した視聴体験を表す言葉

Amazonプライムなどの動画配信サービスとSNSの普及が同時期に進んだことで、視聴体験とSNS活動を組み合わせた新しい表現も登場しています。

「実況視聴」は、作品を見ながらTwitterなどでリアルタイムに感想を投稿する行為を指します。2022年の調査では、10〜20代の視聴者の37%が定期的に実況視聴を行っていると回答しています。かつてのレンタルビデオ時代では考えられなかった視聴スタイルです。

「推し活」という言葉も、配信サービスの普及と密接に関連しています。好きなタレントや俳優の作品を意図的に視聴し、SNSで応援する活動を指すこの言葉は、Amazonプライムなどで簡単に出演作を探して視聴できるようになったからこそ広まりました。

世代間の言葉の断絶

映像コンテンツ語の変化は、世代間のコミュニケーションギャップも生み出しています。「今度の休みはビンジする予定」と言えば20代には通じても、レンタルビデオ店全盛期を知る50代以上には理解されにくいことがあります。

一方で、「返却期限」「延滞料金」「貸出中」といったレンタルビデオ店特有の表現は、Z世代(1990年代後半〜2010年代前半生まれ)にとっては死語になりつつあります。彼らの多くは、ツタヤなどのレンタルビデオ店での貸出体験がないまま成長しているからです。

このように、Amazonプライムをはじめとする動画配信サービスの普及は、私たちの視聴方法を変えただけでなく、日本語表現にも大きな影響を与えています。かつてのレンタルビデオ文化から生まれた言葉が消え、新たな配信文化から生まれた言葉が定着していく—この変化は、テクノロジーと言語の密接な関係を如実に表しているのです。

失われゆく言葉と風景:レンタルビデオ店に関する死語と懐かしの風物詩

失われゆく「ビデオ屋さん」の言葉たち

「今日、ツタヤ行こうか」「週末はビデオの返却日だった」——こんな何気ない日常会話が、今や若い世代には通じにくくなっています。レンタルビデオ店の衰退とともに、私たちの日常から消えつつある言葉は数多くあります。

レンタルビデオ店で使われていた死語・廃れゆく言葉

- 延滞料金:借りたビデオやDVDを期限内に返さなかった場合に発生する追加料金。今やサブスクリプションサービスでは存在しない概念です。

- 返却ポスト:営業時間外に返却できる専用ボックス。深夜の返却ポストへの駆け込みは、多くの人の共通体験でした。

- 新作コーナー:最新作品が並ぶ人気スポット。金曜夜には争奪戦が繰り広げられていました。

- 貸出カード:会員証としての役割を持つカード。財布の中の定位置があった人も多いのではないでしょうか。

- 予約カード:人気作品を予約するための専用カード。待ち人数が表示され、自分の順番を確認するのが一苦労でした。

レンタルビデオ店の風景と文化

レンタルビデオ店、特に「TSUTAYA(ツタヤ)」に代表される大型店は、単なる映像コンテンツの貸出場所ではなく、地域の文化拠点でした。2000年代前半までは、週末になるとファミリーや若者で賑わう光景が当たり前でした。

懐かしの風物詩

- 店内BGMとして流れる最新ヒット曲

- 「本日返却日」のビデオを手に走る人々

- 棚の前で作品を選ぶカップルの姿

- レジで「会員証お持ちですか?」と問いかけるスタッフの声

- ポップコーンやお菓子が並ぶ「ムービーフード」コーナー

国内最大手のTSUTAYAは、2022年時点で約1,100店舗まで減少しています。最盛期の2000年代初頭には約1,500店舗を展開していたことを考えると、その衰退ぶりが顕著です。一方でAmazonプライムやNetflixなどの動画配信サービスの契約数は右肩上がりで、日本国内だけでもサブスクリプション型動画配信サービスの市場規模は2021年に4,000億円を超えました。

消えゆく「ビデオを借りる」体験の価値

映像コンテンツの視聴方法が変化する中で、私たちが失ったものは何でしょうか。

レンタルビデオ店ならではの体験

- 偶然の出会い:目的の作品を探している途中で思いがけない作品と出会う機会

- コミュニティ感覚:同じ趣味を持つ地域の人々との緩やかなつながり

- 物理的な選択体験:パッケージを手に取り、裏面の説明を読む時間

- 限られた選択肢の中での決断:無限の選択肢ではなく、店舗の品揃えの中から選ぶ体験

デジタル化によって得られた利便性と引き換えに、私たちは「待つ」「探す」「迷う」といった体験を失いつつあります。Amazonプライムをはじめとする動画配信サービスでは、アルゴリズムが好みそうな作品を次々と提案してくれますが、偶然の発見や予想外の出会いの機会は減少しています。

言葉と共に失われる文化の継承

「レンタルビデオ」という言葉が死語になりつつある今、私たちはこの文化をどのように記録し、継承していくべきでしょうか。映像コンテンツの視聴方法の変化は、単なる技術革新の物語ではなく、私たちの生活様式や社会関係、さらには言語表現にまで影響を与える文化変容の過程です。

かつて「ビデオ屋さんで借りてくる」という行為に込められていた期待感や選択の楽しさ、そして返却までの時間的制約がもたらす緊張感は、現代の視聴体験では再現困難なものとなっています。しかし、これらの言葉や体験を記録し、共有することで、テクノロジーの変化とともに私たちの文化がどのように変容してきたかを理解する手がかりになるでしょう。

言葉は時代を映す鏡です。「レンタルビデオ」という言葉が死語となる過程を観察することで、私たちは技術革新と文化変容の関係性について、より深い洞察を得ることができるのです。

ピックアップ記事

コメント