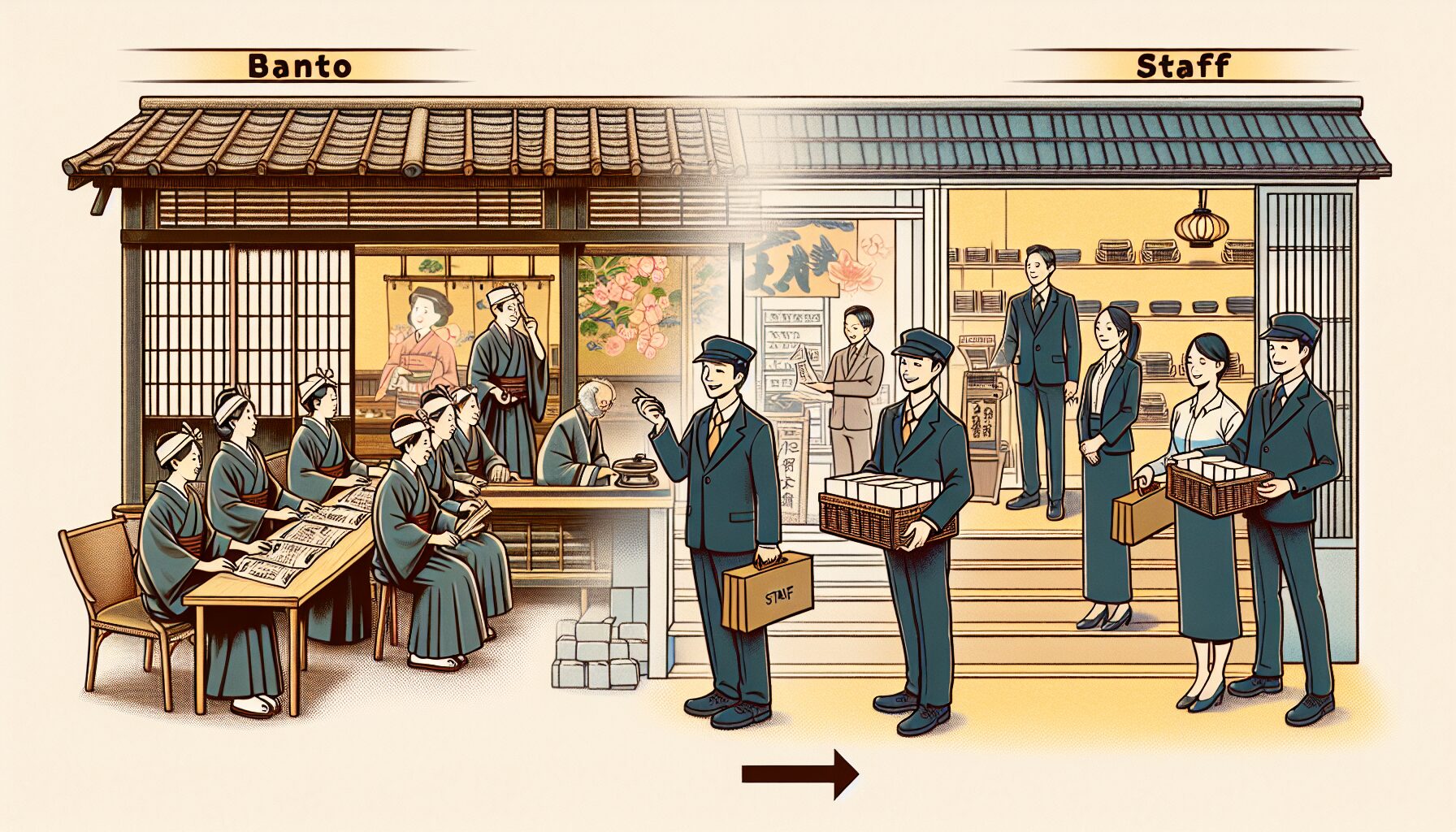

「番頭」から「スタッフ」へ:日本の店舗従業員呼称の変遷

日本の商業施設で働く人々の呼び名は、時代とともに大きく変化してきました。「番頭」という言葉を耳にしたとき、多くの方は時代劇や古い小説の中の人物を思い浮かべるのではないでしょうか。今日では「スタッフ」という言葉が一般的ですが、この変化には日本の商業文化や社会構造の変遷が色濃く反映されています。このセクションでは、店舗従業員の呼称がどのように変化してきたのか、その歴史的背景と意味の変遷を探ります。

「番頭」—江戸時代から続く商家の要職

「番頭」は江戸時代から明治、大正にかけて商家で重要な役割を担っていた職位です。単なる従業員ではなく、店の経営に深く関わる重要な存在でした。「番」は順番や当番を意味し、「頭」はリーダーを表すことから、店の責任者という意味合いを持っていました。

番頭文化の特徴として注目すべきは、その社会的地位の高さです。多くの場合、番頭は店主(屋号)の家族同様に扱われ、長年の奉公の末には暖簾分けを許されることもありました。商家における番頭の役割は以下のように多岐にわたっていました:

– 店の経営管理全般

– 帳簿の管理と財務

– 他の従業員(丁稚、手代など)の指導・監督

– 取引先との交渉

「越後屋の手代は番頭にゃなれぬ」という言葉が示すように、番頭になることは大きな出世を意味し、その道のりは厳しいものでした。番頭文化は単なる雇用関係を超えた、日本独自の商業システムの核心部分だったのです。

「店員」—近代化がもたらした新たな呼称

明治時代以降、西洋の影響を受けた百貨店やモダンな小売店が登場すると、従来の「番頭」に代わって「店員」という言葉が広く使われるようになりました。この変化は単なる言葉の置き換えではなく、雇用形態や店舗運営の近代化を反映したものでした。

「店員」という呼称は、従来の徒弟制度的な関係性から、より契約的な雇用関係への移行を示しています。店舗従業員語としての「店員」は、以下のような特徴を持っていました:

– より明確な勤務時間と給与体系

– 専門的な業務分担(販売、レジ、在庫管理など)

– 家族的関係よりも職業的関係の重視

昭和初期から高度経済成長期にかけて、「店員」は一般的な呼称として定着し、特に百貨店の店員は一種のステータスとみなされることもありました。「デパートの店員さん」という言葉には、洗練された接客業表現を身につけた専門職としての尊敬の念が込められていたのです。

「スタッフ」—グローバル化と平等意識の台頭

1980年代以降、特にバブル経済期から平成にかけて、店舗従業員を表す言葉として「スタッフ」が急速に普及しました。この変化は、日本社会のグローバル化と平等意識の高まりを反映しています。

「スタッフ」という言葉の広がりには、以下のような社会的背景がありました:

1. 外資系企業の日本進出増加

2. チェーン店やフランチャイズビジネスの拡大

3. 従来の階層的な職場関係からフラットな組織構造への移行

4. 若者の就労意識の変化

興味深いことに、「スタッフ」という呼称は、従業員間の階層差を曖昧にする効果があります。店長もアルバイトも同じ「スタッフ」として括られることで、より協調的な職場環境を醸成する意図があるとも考えられます。

また、接客業表現としても「スタッフ」は中立的で使いやすい特徴があります。「店員」が持つ可能性のある「使用人」的なニュアンスを避け、より専門的で対等な印象を与えるのです。

このように、「番頭」から「店員」、そして「スタッフ」への変遷は、単なる言葉の流行ではなく、日本の商業文化や雇用関係、社会構造の変化を如実に反映しています。言葉の変化を通じて、私たちは日本社会の変容を読み取ることができるのです。

江戸時代の「番頭文化」と商家における階級制度

江戸時代の商家では、「番頭」を頂点とする独特の階級制度が確立していました。この制度は単なる役職分けではなく、商売の知恵や人間関係の機微を含む「番頭文化」として日本の商業の根幹を形成していきました。現代の「店員」や「スタッフ」という呼称と比較すると、その重みと責任の違いに驚かされます。

番頭の地位と役割

「番頭」とは、店主(主人)に次ぐ地位にある、店の実質的な運営責任者でした。現代の企業で例えるなら、COO(最高執行責任者)やゼネラルマネージャーに相当する重要な存在です。特筆すべきは、番頭の多くが血縁関係のない奉公人から昇進した人材だったという点です。

番頭の主な職務は以下のとおりでした:

– 店の日常業務の総括

– 帳簿の管理と財務状況の把握

– 商品の仕入れ決定と価格設定

– 奉公人の採用・教育・管理

– 得意先との関係維持

文献によれば、老舗呉服店「白木屋」では、番頭になるまでに最低15年の修業が必要だったとされています。また、三井越後屋(現在の三越の前身)では、番頭は店の利益の一部を「功績金」として受け取る権利を持っていました。これは現代の役員報酬や成果給の原型とも言えるでしょう。

商家の階級制度と出世階段

江戸時代の商家における階級制度は、厳格かつ体系的なものでした。一般的な出世コースは以下のような段階を踏むものでした:

1. 丁稚(でっち):10歳前後で奉公に入る最下級の使用人。掃除や雑用が主な仕事。

2. 小僧:3〜5年の丁稚を経て昇進。簡単な商品知識を学び始める。

3. 手代(てだい):小僧から10年程度で昇進。実務を担当し、接客や商品管理を行う。

4. 番頭:優秀な手代から選ばれる。店の実質的な運営者となる。

江戸時代の商家研究の第一人者である三井文庫の資料によれば、大店(おおだな)と呼ばれる大規模商家では、丁稚から番頭になれる確率はわずか3%程度だったとされています。現代のエリート企業で新入社員から役員になる難しさに匹敵するものでしょう。

「のれん分け」と番頭の独立

特に優秀な番頭には「のれん分け」という独立の機会が与えられることがありました。これは単なる独立支援ではなく、本店のブランド(「のれん」)を分けて使用することを許可する、現代のフランチャイズシステムの原型とも言える制度でした。

例えば、江戸時代の大坂(現在の大阪)では、鴻池(こうのいけ)の番頭から独立した商家が「鴻池何某店」として20軒以上存在していたという記録があります。これらの店は独立しながらも本家との繋がりを保ち、商業ネットワークを形成していました。

番頭文化が現代に残した影響

「番頭文化」の影響は現代の店舗従業員語や接客業表現にも色濃く残っています。例えば:

– 「お店を預かる」という表現

– 「一番鑑」(いちばんかん)という責任者制度

– 「暖簾に腕押し」のような商売哲学を表す慣用句

特に老舗企業では、社員教育に番頭精神を取り入れているケースも少なくありません。2018年に経済産業省が実施した「老舗企業の経営に関する調査」によれば、創業100年以上の企業の約40%が「番頭制度の精神」を何らかの形で社内教育に取り入れていると回答しています。

江戸時代の番頭文化は、単なる雇用形態ではなく、日本独自の商業倫理や人材育成システムとして機能していました。現代のビジネスパーソンが「番頭」という言葉から学べることは、単なる懐古趣味を超えた普遍的な価値を持っているのです。

明治・大正期の近代化と「店員」という呼称の普及

明治維新後の日本社会は、西洋の影響を強く受けながら急速な近代化を遂げていきました。商業の世界も例外ではなく、江戸時代から続いてきた「番頭」を頂点とする店舗組織も、新しい時代の波に飲み込まれていきます。この時期に広まったのが「店員」という呼称です。

「店員」誕生の背景

明治時代に入ると、伝統的な商家の体制が徐々に変化し始めました。江戸期の「番頭文化」が持っていた家族的な結びつきや徒弟制度的な性格が、より契約的・機能的な関係へと移行していったのです。

この変化の背景には、以下のような社会的要因がありました:

– 西洋式の百貨店やデパートの出現

– 雇用関係の近代化(年季奉公から給与制への移行)

– 教育制度の整備による識字率の向上

– 都市部への人口集中と消費文化の発展

明治10年代には、三越(当時の越後屋)や高島屋などの老舗呉服店が近代的な百貨店へと転換を始め、そこで働く従業員を「店員」と呼ぶようになりました。これは単なる呼称の変更ではなく、店舗従業員の社会的位置づけの変化を象徴するものでした。

「店員」の社会的地位と実態

明治・大正期の「店員」は、当時の新中間層として一定の社会的地位を獲得していきました。特に百貨店の店員は、洋装を身につけ、新しい商品知識を持ち、都会的な洗練さを備えた存在として認識されるようになりました。

1911年(明治44年)に発行された『店員心得』という書籍には、「店員は単なる物品の売り手ではなく、文化の伝道者たるべし」という記述があります。この言葉からも、当時の店員が単なる労働者ではなく、新しい生活様式や文化の担い手として期待されていたことがわかります。

しかし、実態としては厳しい労働条件も存在していました:

– 長時間労働(朝7時から夜10時までの勤務も珍しくなかった)

– 住み込み制度の継続(特に地方出身者)

– 厳格な階級制度(首席店員、平店員、見習い店員など)

– 女性店員の増加と性別による役割分担

大正12年(1923年)の関東大震災後、多くの百貨店が近代的な建物に建て替えられ、「店員」の働く環境も大きく変化しました。エレベーターやエスカレーター、冷暖房設備を備えた百貨店は、当時の最先端の職場環境だったのです。

接客業表現の変化と「店員」の言葉遣い

「店員」の普及は、接客業における言葉遣いにも大きな変化をもたらしました。江戸時代の「番頭」が使っていた「でございやす」「~でおじゃる」といった言葉は姿を消し、より標準的な敬語表現が広まっていきました。

大正時代の百貨店では、「いらっしゃいませ」「かしこまりました」「恐れ入ります」といった現代にも通じる接客用語が定着し始めました。これは東京の山の手言葉を基礎とした標準語の普及と密接に関連しています。

また、店舗従業員語としての専門用語も発達しました:

| 用語 | 意味 | 使用例 |

|——|——|——–|

| 売り逃げ | 顧客を取り逃がすこと | 「あのお客様、売り逃げしてしまいました」 |

| 押し売り | 強引な販売手法 | 「押し売りは店の品位を下げる」 |

| 売れ筋 | よく売れる商品 | 「この商品は今月の売れ筋です」 |

| 客筋 | 顧客の層や種類 | 「当店の客筋は上流家庭が中心です」 |

こうした専門用語は、「店員」という職業アイデンティティの形成に寄与しました。彼らは単に商品を売るだけでなく、独自の文化や言語体系を持つ職業集団として自己認識するようになったのです。

明治・大正期に確立された「店員」という呼称と、それに伴う接客文化は、日本の商業史において重要な転換点となりました。伝統的な「番頭文化」から近代的な「店舗従業員」へのこの変化は、日本社会全体の近代化の流れを象徴する現象だったといえるでしょう。

昭和から平成へ:「従業員」「販売員」など店舗従業員語の多様化

昭和時代に入ると、日本の小売業界は大きな変化を遂げ始めました。戦後の高度経済成長とともに、従来の「番頭」「丁稚」といった江戸・明治から続いてきた呼称は徐々に姿を消し、より現代的な従業員呼称が広がっていきました。この時期、店舗で働く人々を表す言葉は多様化し、業種や立場によって様々な呼び方が生まれました。

昭和期の基本呼称:「従業員」と「店員」の定着

昭和30年代から40年代にかけて、小売店や百貨店では「従業員」という言葉が組織内での公式な呼称として広く使われるようになりました。これは企業としての体制が整備されていく中で、雇用関係を明確にする意味合いもありました。一方で、お客様との接点では「店員」という言葉が一般的でした。

特に百貨店では、「販売員」という言葉も使われ始めました。これは単に商品を売るだけでなく、商品知識や接客技術を持った専門職としての位置づけを強調する意図がありました。1960年代の調査によると、大手百貨店では従業員の約70%が「販売員」として分類されていたというデータもあります。

専門店における職種別呼称の広がり

昭和後期になると、専門店の増加に伴い、職種に応じた呼称も多様化しました。例えば:

– アパレル店:「販売スタッフ」「ショップアシスタント」

– 飲食店:「ウェイター/ウェイトレス」「ホール係」「サービススタッフ」

– 家電量販店:「セールスマン」「アドバイザー」

特に注目すべきは「アドバイザー」や「コンサルタント」といった呼称の登場です。これらは単なる「売る人」ではなく、専門知識を持って顧客をサポートする役割を強調したものでした。1980年代の家電量販店では、従来の「店員」に代わって「電気製品アドバイザー」という肩書きが普及し始めました。

バブル期とその後:「スタッフ」の台頭

1980年代後半のバブル経済期は、接客業界にも大きな変化をもたらしました。この時期に特に普及したのが「スタッフ」という呼称です。「スタッフ」は英語の”staff”に由来し、チームの一員としての意識を強調する言葉として受け入れられました。

日本生産性本部の1990年の調査によると、大手小売チェーンの約65%が社内文書で「スタッフ」という呼称を採用していたとされています。これは「従業員」という言葉が持つ上下関係のニュアンスを薄め、より平等で協働的な職場環境を目指す動きの表れでした。

平成に入ると、「クルー」「キャスト」「アソシエイト」など、さらに多様な呼称が登場します。特に外資系企業の日本進出に伴い、「アソシエイト」(仲間、同僚の意)や「パートナー」といった呼び方が広がりました。スターバックスが1996年に日本に進出した際、店舗スタッフを「パートナー」と呼んだことは大きな話題となりました。

番頭文化の名残と新しい接客業表現

興味深いのは、こうした新しい呼称が広がる一方で、高級専門店や老舗では「番頭」の精神性を継承した独自の呼称や役職体系が維持されていたことです。例えば、銀座の高級専門店では「チーフアドバイザー」「シニアコンシェルジュ」といった役職が、かつての「番頭」に相当する役割を担っていました。

これは単なる呼称の変化ではなく、日本の接客業における「おもてなし精神」の継承と進化を示すものと言えるでしょう。「番頭文化」の核心にあった「お客様第一」の姿勢は、言葉を変えながらも脈々と受け継がれてきたのです。

店舗従業員語の変遷は、単なる言葉の移り変わりではなく、日本社会における労働観や接客の価値観の変化を映し出す鏡となっています。昭和から平成にかけての呼称の多様化は、より専門性を重視し、対等なサービス提供者としての自覚を促す方向へと進んできたと言えるでしょう。

バブル期以降の「スタッフ」台頭と接客業表現の欧米化

バブル経済と「スタッフ」という呼称の普及

1980年代後半から90年代初頭にかけてのバブル経済期、日本の接客業界は大きな転換点を迎えました。この時期、「スタッフ」という呼称が急速に普及し始めたのです。それまで「店員」や「従業員」と呼ばれていた立場の人々が、突如として「スタッフ」と呼ばれるようになりました。

この変化の背景には、日本社会全体の国際化と欧米文化への憧れがありました。「スタッフ」(staff)という英語由来の言葉は、より洗練された印象を与え、従来の雇用関係のヒエラルキーを緩和する効果がありました。特に高級ブティックやレストラン、ホテルなどのサービス業界から広がり、やがて小売店全般に浸透していきました。

「スタッフ」が持つ心理的効果

「スタッフ」という呼称には、従業員側と顧客側の双方に対する心理的効果がありました。

従業員側への効果:

– 「店員」よりも専門性や自律性を感じさせる

– チームの一員としての帰属意識を高める

– 欧米的な職場文化を取り入れた「モダンな職場」という意識

顧客側への効果:

– より洗練されたサービスを期待させる

– 従来の「店員」に対する上下関係の意識を和らげる

– 国際的な基準に合わせたサービスを受けているという満足感

あるアパレル業界の調査によれば、1985年には大手アパレルショップの約15%しか「スタッフ」という呼称を使用していなかったのに対し、1995年には約78%にまで増加したというデータもあります。この数字からも、バブル期を境にこの呼称がいかに急速に広まったかがわかります。

接客業表現の欧米化現象

「スタッフ」の普及と並行して、接客業全体の表現も欧米化が進みました。例えば以下のような変化が見られます:

| 従来の表現 | 欧米化された表現 |

|———|————–|

| 店員 | スタッフ |

| 売り場 | フロア |

| 店長 | マネージャー |

| 案内係 | コンシェルジュ |

| お客様 | ゲスト |

特に外資系企業の日本進出や、日本企業の国際化戦略によって、こうした表現の欧米化は加速しました。スターバックスやアップルストアなどが日本に進出した際、彼らの接客スタイルや従業員の呼称が日本の小売業界に大きな影響を与えたことは否めません。

デジタル時代における新たな呼称の登場

2000年代以降、インターネットの普及とともに、接客業の形態も多様化しました。実店舗だけでなく、オンラインショップやSNSを活用した販売形態が増え、それに伴い従業員の呼称も変化しています。

– カスタマーサクセス

– コミュニティマネージャー

– ブランドアンバサダー

– インフルエンサー

これらの新しい職種名は、従来の「番頭」や「店員」、そして「スタッフ」とも異なる役割を表しています。しかし、その本質は顧客と企業をつなぐ架け橋という点で、かつての「番頭」が持っていた役割と共通する部分もあります。

伝統回帰の兆し

興味深いことに、2010年代以降、一部の高級和食店や老舗旅館では、あえて「番頭」や「女将」といった伝統的な呼称を復活させる動きも見られます。これは単なるノスタルジーではなく、グローバル化が進む中で日本独自のサービス文化を再評価する動きとも言えるでしょう。

「番頭文化」が持つ「お客様を家族のように迎え、細やかな心配りでもてなす」という精神は、現代のホスピタリティ産業においても価値あるものとして見直されています。時代は変わっても、人と人とのつながりを大切にする接客の本質は変わらないのかもしれません。

日本の店舗従業員語の変遷は、単なる言葉の変化ではなく、社会構造や価値観、経済状況の変化を映し出す鏡でもあります。「番頭」から「スタッフ」へ、そして新たな呼称への変化は、これからも日本の接客業表現の進化とともに続いていくことでしょう。

ピックアップ記事

コメント