幕末の志士たちの特徴的な言葉遣いと時代背景

幕末(1853年〜1867年)は、日本の歴史において最も激動した時代の一つです。黒船の来航から明治維新への過渡期に生きた志士たちは、独特の言葉遣いと表現を持ち、それらは現代にも大きな影響を与えています。

激動の時代が生んだ言語表現の特徴

幕末の志士たちの言葉は、当時の混沌とした社会情勢を反映していました。尊王攘夷から開国へと揺れ動く政治的混乱の中で、彼らの言葉には「決意」と「覚悟」が色濃く表れています。

「一身独立して一国独立する」(福澤諭吉)のような表現に見られるように、個人と国家の運命を重ね合わせた言葉が多く見られるのが特徴です。この時代の言葉には、以下のような特徴が見られます:

- 簡潔かつ力強い表現:「耐え難きを耐え、忍び難きを忍ぶ」(西郷隆盛)

- 比喩を駆使した表現:「蛙の子は蛙」(吉田松陰)

- 漢語を多用した格調高い表現:「天下国家を論ず」

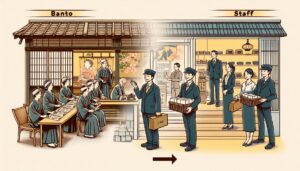

武士階級の言葉遣いと政治情勢

幕末の志士たちの多くは武士階級の出身でした。彼らの言葉遣いには、武士として培われた「義」や「忠」の概念が反映されていました。しかし同時に、既存の幕藩体制に疑問を投げかける革新的な思想も含まれていました。

武士の言葉遣いの特徴:

| 特徴 | 説明 | 例 |

|---|---|---|

| 簡素な表現 | 無駄を省いた簡潔な言い回し | 「死して honor あり」(大村益次郎) |

| 格式ある表現 | 身分に応じた丁寧語の使い分け | 「これにて一件落着に御座候」 |

| 漢文調の表現 | 漢学の素養を反映した言い回し | 「人生意気に感ず」(高杉晋作) |

外国の影響を受け始めた日本語

黒船来航以降、欧米の文化や言語が日本に流入し始め、志士たちの言葉にもその影響が現れ始めました。特に蘭学や英学を学んだ志士たちは、新しい概念を表す言葉を次々と生み出していきました。

福澤諭吉による「エンライトゥンメント(啓蒙)」の訳語創出や、「自由」「権利」「平等」といった概念の導入は、まさに幕末の言語革命でした。志士たちは外国語から取り入れた新しい概念を日本語に翻訳する過程で、現代にも残る重要な用語を多数生み出しました。

志士たちの手紙や文書に見る言葉の特徴

幕末の志士たちは多くの手紙や文書を残しました。これらの史料から、彼らの本音や思想、さらには日常的な言葉遣いを知ることができます。

坂本龍馬の手紙に見られる「今日は」「あんたへ」といった親しみやすい表現は、彼の開放的な性格を表していると同時に、当時の土佐弁の特徴も伝えています。一方で公的な文書では「謹啓」「敬具」といった格式ある表現が用いられ、場面に応じた言葉の使い分けが徹底されていました。

志士たちの多くは漢学の素養があり、「士は己を知る者のために死す」のような漢文調の格言を好んで用いました。これらの表現には、中国古典から学んだ思想と日本的な武士道精神が融合した独特の世界観が表れています。

幕末の志士たちの言葉は、時代の激動を映し出す鏡であると同時に、新しい日本の幕開けを告げる予言でもありました。彼らの残した言葉の数々は、150年以上経った現代においても、私たちの心に深い感銘を与え続けています。

有名な幕末の志士たちの印象的な言葉と名言

幕末の志士たちは、その短い生涯の中で数多くの名言を残しました。彼らの言葉には時代を超えた普遍的な価値があり、現代の私たちにも深い洞察と勇気を与えてくれます。

坂本龍馬の残した言葉と現代への影響

坂本龍馬(1836年~1867年)は、幕末の志士の中でも特に現代に人気のある人物です。彼の言葉は直截的でありながらも未来を見据えた先見性に富んでいます。

「世界の大勢は既に定まれり」

この言葉に表れているように、龍馬は日本が世界の潮流に乗り遅れることなく変革を遂げる必要性を説きました。彼の先見性は、グローバル化が進む現代のビジネスパーソンにとっても重要な指針となっています。

龍馬の特徴的な表現として、以下のようなものが挙げられます:

- 率直な表現: 「いろいろ御苦労様」「何とかなるき、なんくるないさ」

- 未来志向の言葉: 「日本の夜明けは近いぜよ」

- 実務的な表現: 「商売は算盤(そろばん)」

龍馬の言葉が現代に与える影響は計り知れません。彼の「新しい日本を創る」という志は、スタートアップ企業の経営者から政治家まで、多くの人々の指針となっています。NHK大河ドラマ「龍馬伝」の放送後には「龍馬ブーム」が起こり、彼の言葉は書籍やグッズなどを通じて広く普及しました。

西郷隆盛の言葉に見る薩摩の気質と哲学

西郷隆盛(1828年~1877年)の言葉には、薩摩の武士としての誇りと深い人間哲学が表れています。彼の言葉は簡潔でありながらも重みがあり、多くの人々の心に響いています。

「敬天愛人」

西郷の思想を表すこの四字熟語は、「天を敬い、人を愛する」という意味で、彼の生き方の根本を示しています。この言葉は現代でも鹿児島県の県民憲章に採用されるなど、地域のアイデンティティとして根付いています。

西郷の名言には他にも以下のようなものがあります:

- 「道は天の道、人の道、これを外れてはならぬぞよ」

- 「西郷、何するに、人に勝つべき、人に負けざるべき、人を喜ばすべき」

- 「世の中に道は一つしかないと思うな」

これらの言葉からは、競争よりも調和を重んじ、多様性を認める西郷の思想が読み取れます。彼の言葉には、薩摩の気質である「質実剛健」と「情に厚い」という二面性が表れています。

高杉晋作や吉田松陰の言葉から読み取る志の高さ

高杉晋作(1839年~1867年)と吉田松陰(1830年~1859年)は、長州藩出身の志士として知られています。特に松陰は多くの優秀な門下生を育て、「松下村塾」は幕末の志士を育てた教育機関として有名です。

「夢なき者に理想なし、理想なき者に計画なし、計画なき者に実行なし、実行なき者に成功なし。故に、夢なき者に成功なし」(吉田松陰)

この言葉は現代のモチベーション理論にも通じる普遍的な真理を述べており、目標設定の重要性を説いています。

高杉晋作の 「狂瀾を既倒に廻らす」 という言葉は、「既に傾いた大きな波を元に戻す」という意味で、困難な状況を覆そうとする決意を表しています。彼の短い生涯(28歳で死去)の中で残した言葉には、若き志士の情熱と覚悟が込められています。

時代を超えて人々に影響を与え続ける名言集

幕末の志士たちの名言は、単なる歴史的な遺物ではなく、現代の私たちの生き方にも影響を与え続けています。

「世の人は我を何とも言わば言え、我が行く道は我のみぞ知る」(坂本龍馬) 「正しきことは正しい、間違っていることは間違っている」(勝海舟) 「人生に失敗がないと、人間は進歩しない」(福澤諭吉)

これらの言葉が今なお多くの人々の心に響くのは、そこに普遍的な真理が含まれているからでしょう。彼らの言葉は、現代社会が直面する様々な問題に対しても、私たちに勇気と知恵を与えてくれます。

幕末の志士たちは、短い生涯の中で数多くの名言を残しました。彼らの言葉には、時代を超えた普遍的な価値があり、現代の私たちが直面する様々な課題に対しても、深い洞察と勇気を与えてくれるのです。

現代に伝わる幕末志士の言葉の価値と活用法

幕末の志士たちが残した言葉は、150年以上の時を経た現代においても色褪せることなく、むしろその価値を増しているように感じられます。激動の時代を生き抜いた彼らの言葉には、現代社会を生きる私たちにとっても重要なメッセージが込められています。

現代のビジネスシーンで活かせる幕末志士の言葉

ビジネスの世界では、グローバル化やデジタルトランスフォーメーションによって激しい変化が続いています。このような時代に、幕末の志士たちの言葉は新たな指針となり得ます。

リーダーシップの面で参考になる言葉:

- 「世に生を得るは事を成すにあり」(西郷隆盛) → 人生の目的は何かを成し遂げることにあるという言葉は、ビジョン設定の重要性を教えてくれます

- 「機会というものは、自ら招くものである」(坂本龍馬) → チャンスは待つものではなく、自ら作り出すものだという積極性の大切さを説いています

- 「事を為すに当たりては、人々に相談し、自ら謙虚になれ」(勝海舟) → 現代の「集合知」の重要性を先取りした考え方です

企業研修や経営書でも、これらの言葉は頻繁に引用されています。特に、「守・破・離」(守:基本を学ぶ、破:基本を応用する、離:独自のスタイルを確立する)という武道の教えは、ビジネススキルの習得プロセスとしても広く活用されています。

次の表は、幕末志士の言葉とそのビジネスへの応用例を示しています:

| 志士の言葉 | 現代ビジネスでの解釈 | 活用シーン |

|---|---|---|

| 「急がば回れ」(高杉晋作) | 近道を探るより確実な方法を選ぶべき | プロジェクト計画 |

| 「人生意気に感ず」(勝海舟) | 情熱とビジョンの大切さ | モチベーション管理 |

| 「一燈照隅、万燈照国」(吉田松陰) | 小さな努力の積み重ねが大きな成果につながる | チーム育成 |

教育現場での幕末志士の言葉の伝え方と意義

学校教育においても、幕末志士の言葉は重要な教材となっています。彼らの言葉を通じて、歴史的背景だけでなく、人生の指針や道徳的価値観を学ぶことができます。

教育現場での活用法:

- 道徳教育の教材として

- 「至誠」(吉田松陰)の概念を通じて誠実さの大切さを学ぶ

- 「敬天愛人」(西郷隆盛)から他者への思いやりを考える

- 国語の授業での活用

- 手紙文や日記の形式学習(坂本龍馬の手紙など)

- 言葉の力や表現方法の学習教材

- 総合的な学習の時間での探究テーマ

- 地域の幕末志士を調査する郷土学習

- 「志」について考えるキャリア教育

教育者の間では、「教育は人なり」という吉田松陰の言葉が今なお大きな影響力を持っています。松下村塾での教育方法は、現代の「アクティブラーニング」の先駆けとも言えるもので、教育の本質について考えさせてくれます。

SNSやメディアで再評価される幕末の言葉

デジタル時代において、幕末志士の言葉は新たな形で広がりを見せています。SNSでは、彼らの名言が画像と共にシェアされ、多くの人々の心に響いています。

SNSでの広がり方:

- インスタグラムやTwitterでのハッシュタグ:#西郷隆盛の言葉 #坂本龍馬 など

- 名言投稿アカウントでの引用:日々の励みになる言葉として共有される

- 歴史マンガやアニメでの再解釈:『るろうに剣心』や『ゴールデンカムイ』などでの幕末志士の描写

メディアでは、大河ドラマの影響も大きく、「龍馬伝」「西郷どん」などの放送を機に、彼らの言葉が再評価されています。また、ビジネス書や自己啓発書でも、幕末志士の言葉は頻繁に引用され、現代的な解釈が加えられています。

日本人のアイデンティティを形成する言葉としての価値

幕末志士の言葉は、日本人としてのアイデンティティ形成にも重要な役割を果たしています。彼らの言葉には、「和」の精神や「義」の観念など、日本文化の核心的な価値観が表現されています。

アイデンティティ形成に寄与する側面:

- 国際化の中での自己認識:グローバル社会において日本人としての軸を考える際の指針

- 伝統的価値観の再評価:「質実剛健」「克己心」などの価値観の現代的意義

- 日本人の美意識:「もののあわれ」や「無常観」に通じる言葉の数々

坂本龍馬の「日本を今一度せんたくいたし申候」という言葉は、社会変革の必要性を説きながらも、日本らしさを大切にするという二面性を持っています。このような言葉は、国際化が進む現代においても、日本のアイデンティティを考える上で重要な示唆を与えてくれます。

幕末志士の言葉は、単なる歴史的遺産ではなく、現代を生きる私たちの「心の道標」として、その価値をますます高めています。彼らが命をかけて残した言葉を、現代の文脈で理解し活用することで、私たちは新たな時代を切り拓くヒントを得ることができるのです。

ピックアップ記事

コメント