時代別・ジャンル別の死語– category –

-

「旦那様」から「パートナー」へ:日本社会に映る夫の呼称変遷と家族観の移り変わり

「旦那様」から「パートナー」へ変わる夫の呼び方の歴史的変遷を解説。明治期の「旦那様」、昭和の「主人」から現代の「夫」「パートナー」へと移り変わる言葉に映し出される日本の家族観と男女関係の変化をたどります。 -

昭和から令和へ:「ミシンを踏む」から「DIY」へ変わる家庭の裁縫文化と消えゆく言葉たち

昭和から平成へと変遷した家庭のミシン文化と消えゆく縫製用語の歴史を紐解く記事。足踏みミシンから電動ミシンへの進化に伴い、「ミシンを踏む」などの表現が若い世代には通じなくなった実態を解説します。 -

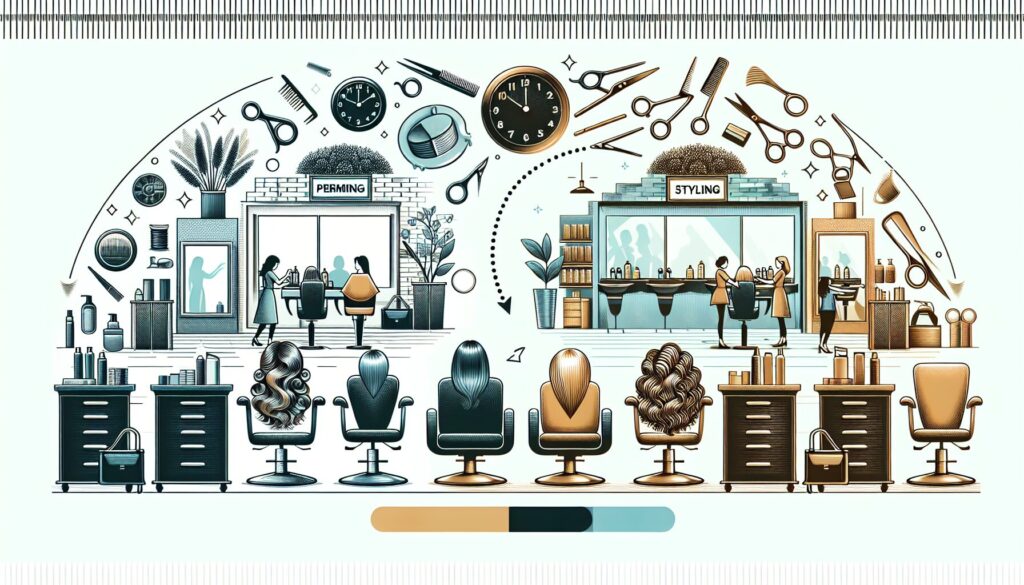

「パーマ」から「スタイリング」へ:美容用語の変遷に見る時代の移り変わりと価値観の変化

「パーマをかける」から「スタイリング」へ:美容用語の時代変遷をたどり、昭和から現在までの言葉の洗練化を解説。単なる言葉の変化ではなく、美容に対する価値観の変化を映し出す興味深い文化史を紹介します。 -

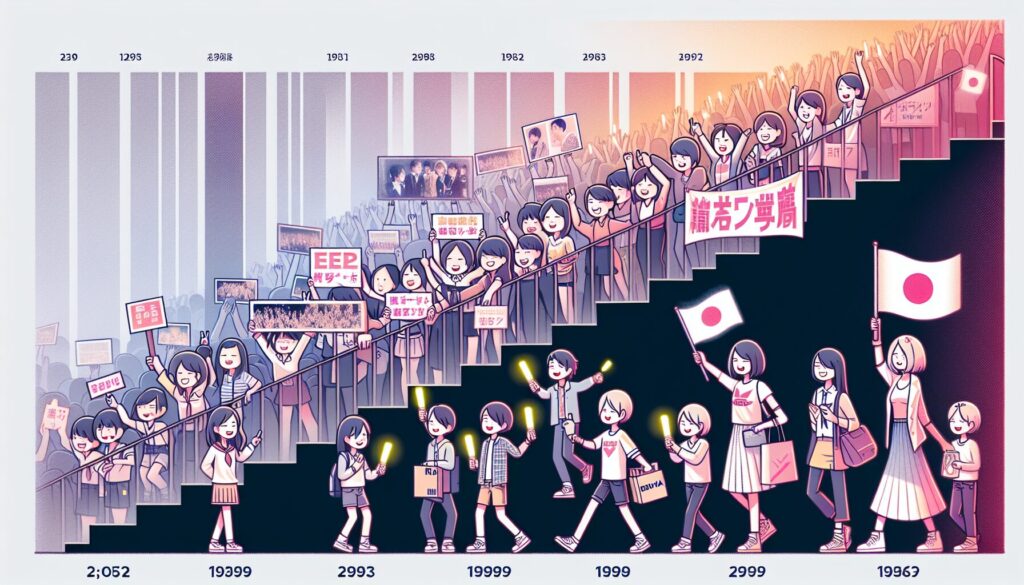

昭和から令和へ:「ファンクラブ」から「推し活」へ変わる応援文化

昭和から令和まで進化した日本のファン文化を徹底解説!「ファンクラブ」から「推し活」へと変わる応援スタイルの変遷と、各時代の特徴を言葉の変化から読み解く魅力的なファン文化史 -

平安時代の恋愛言葉|今では死語になった美しい表現

平安時代の恋愛観と言葉の美学 「あやなく思ほゆるかな」「心づくしのわが恋」——現代では耳にすることの少なくなったこれらの言葉には、千年以上前の人々の繊細な感情が込められています。平安時代(794年~1185年)は、日本の歴史上最も洗練された恋愛文... -

大正時代の言葉|「モダンガール」ってどんな意味?

大正時代に生まれた「モダンガール」とは?その定義と時代背景 「モダンガール」—略して「モガ」と呼ばれた彼女たちは、大正から昭和初期にかけての日本社会に新風を巻き起こした女性たちでした。欧米の文化に影響を受けた洋装や洋風の髪型を取り入れ、カ... -

幕末の志士が使っていた言葉とは?

幕末の志士たちの特徴的な言葉遣いと時代背景 幕末(1853年〜1867年)は、日本の歴史において最も激動した時代の一つです。黒船の来航から明治維新への過渡期に生きた志士たちは、独特の言葉遣いと表現を持ち、それらは現代にも大きな影響を与えています。... -

昭和の学生用語|「カミナリ親父」はもう死語?

昭和の学生用語とは?時代を映す言葉の変遷 言葉は時代を映す鏡と言われます。特に若者言葉や学生用語は、その時代の空気感や価値観を色濃く反映するもの。昭和という長い時代の中で生まれ育った学生用語は、現代からみると懐かしさと新鮮さが入り混じる不... -

戦国時代の武士言葉|「候」「御免」の本当の意味

武士言葉の基本と「候(そうろう)」の意味と使い方 戦国時代、武士たちは独特の言葉遣いで会話や文書をやり取りしていました。現代のビジネス敬語と同じように、身分や立場によって使い分けられた「武士言葉」。中でも最も特徴的な表現の一つが「候(そう...