昭和から令和まで:宴会・合コン遊びの変遷と文化的背景

宴会文化と集団遊びの変遷

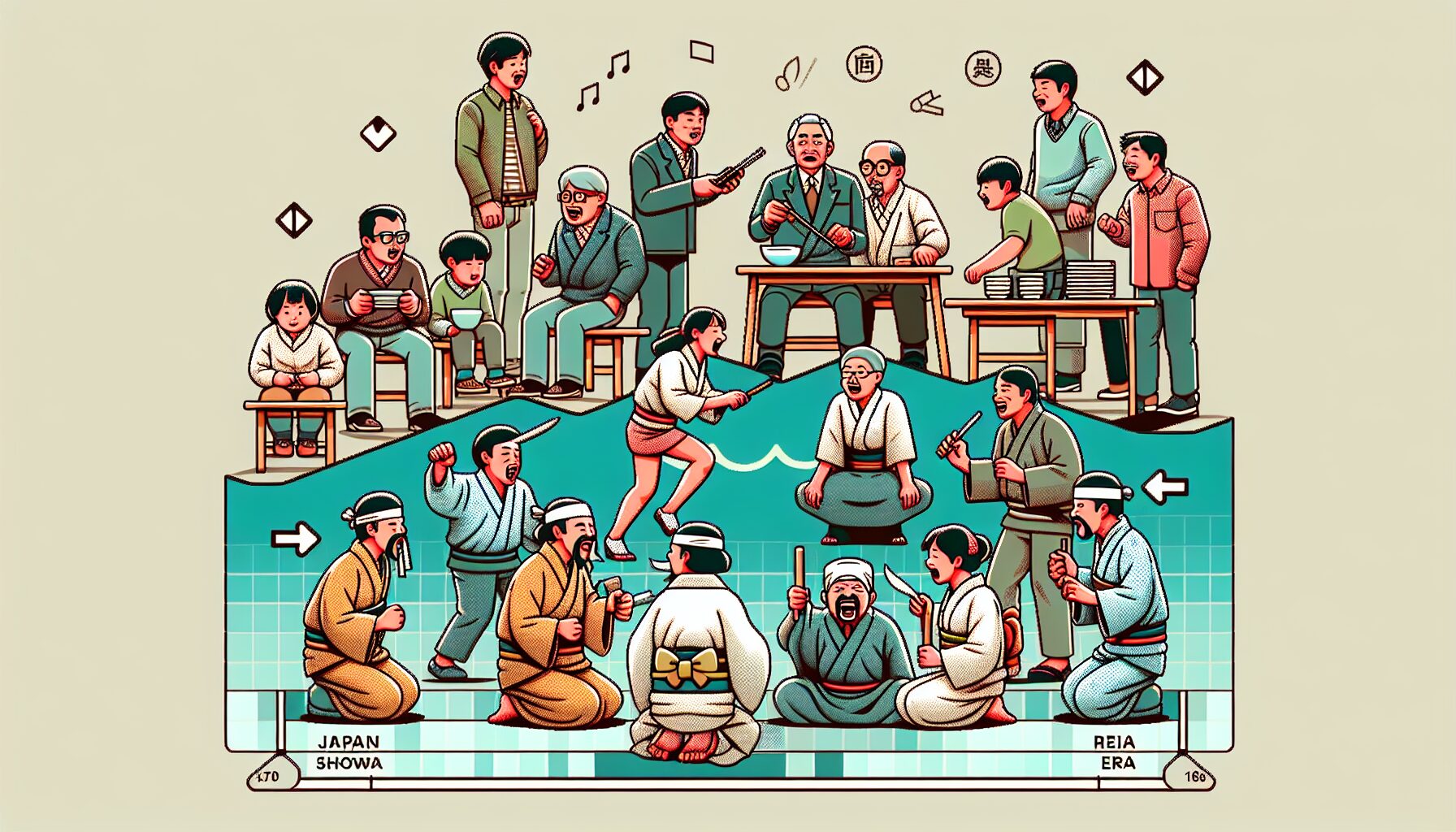

日本の宴会文化は時代とともに変化してきましたが、集団で楽しむ「遊び」の要素は昭和から令和まで脈々と受け継がれています。特に「野球拳」「ジャンケン列車」「王様ゲーム」といった宴会ゲームは、単なる遊びを超えて、各時代の社会背景や人間関係の築き方を反映してきました。

酒席の場で緊張をほぐし、見知らぬ者同士の距離を縮める——これらの宴会ゲームには共通の社会的機能があります。しかし時代によって、その表現方法や受け入れられ方は大きく変わってきたのです。

昭和の定番:野球拳の全盛期

昭和30年代から40年代にかけて、「野球拳」は宴会の定番として広く親しまれました。「ストライク、バッター、ピッチャー」の三つの掛け声と動作で進行するこの遊びは、当時野球人気が高まっていた社会背景と見事に合致していました。

野球拳の特徴は以下の通りです:

– シンプルなルール:誰でも簡単に覚えられる

– 罰ゲーム要素:負けた人が一杯飲む、または服を脱ぐなどの要素があった

– 集団の一体感:全員で掛け声をかけることで場が盛り上がる

特に会社の宴会や飲み会では、上司と部下の垣根を一時的に取り払う「場」として機能していました。社会学者の小川博司氏によれば、「野球拳遊び」は「タテ社会の日本において、一時的に平等な関係を作り出す装置として機能していた」と分析されています。

平成初期:ジャンケン列車の流行

バブル期から平成初期にかけて、「ジャンケン列車」が合コンや若者の集まりで人気を博しました。これは参加者が一列に並び、先頭と最後尾がジャンケンをして、負けた人が列車から外れるというシンプルな宴会ゲームです。

ジャンケン列車が流行した背景には:

– バブル期の「ノリの良さ」を重視する文化

– 合コン文化の拡大と男女の出会いの場の変化

– 比較的シンプルながらも、全員参加型で盛り上がる要素

国立民族学博物館の調査(2005年)によると、平成初期の合コンでは約78%の場でジャンケン列車などの「全員参加型ゲーム」が行われていたというデータがあります。これは当時の若者文化における「集団での楽しさ」の重視を表しています。

平成中期から現在:王様ゲームの台頭

平成10年代以降、「王様ゲーム」が宴会ゲームの主流となっていきました。くじ引きで決まった「王様」が他の参加者に命令できるというこのゲームは、より個人主義的な要素と、SNS時代の「思い出作り」という側面を持っています。

王様ゲームの特徴:

– 個別指名制:特定の人に指示を出すことができる

– コミュニケーションの多様化:言葉だけでなく、行動も含めた交流

– シェアされる体験:SNSで共有されることを前提とした「映える」要素

社会心理学者の山田真茂留氏は「王様ゲームは、集団の中での個人の役割と選択を意識させる点で、現代的な人間関係を象徴している」と指摘しています。

これら宴会ゲームの変遷は、単なる遊びの変化ではなく、日本社会における人間関係の構築方法や、コミュニケーションスタイルの変化を反映しています。集団での一体感を重視した昭和の野球拳から、個人の選択と体験を重視する令和の王様ゲームへと、私たちの「遊び方」は確実に変化しているのです。

「野球拳」の起源と全盛期:昭和の宴会文化を彩った定番ゲーム

野球拳の誕生と日本の酒席文化への定着

「野球拳」は昭和の宴会シーンに欠かせない定番遊びとして知られていますが、その起源は明治時代後期にさかのぼります。1904年(明治37年)頃、当時野球が日本で人気を博し始めた時期に、酒席を盛り上げるゲームとして考案されたと言われています。元々は単純なジャンケンに野球の要素を組み合わせたもので、負けた人が服を脱ぐというシンプルなルールでした。

野球拳が爆発的に広まったのは、昭和30年代から40年代にかけてです。高度経済成長期の会社宴会文化が発達するにつれ、上司と部下の距離を縮める「コミュニケーションツール」として重宝されました。特に忘年会や新年会などの席で、お酒が入った後の定番余興として全国的に普及していきました。

基本ルールとバリエーション

野球拳の基本的なルールは以下の通りです:

– 「バッター」「ピッチャー」「キャッチャー」の3つのポーズを使用

– バッターは両手で打つ動作、ピッチャーは投げる動作、キャッチャーはミットを構える動作

– じゃんけんのように3つのポーズで勝敗を決める(バッター>ピッチャー>キャッチャー>バッター)

– 負けた人が服を一枚脱ぐか、罰ゲームを受ける

地域によって様々なバリエーションが存在し、関西圏では「阪神巨人」と呼ばれるバージョンも流行しました。また企業の宴会では、罰ゲームとして「お酌をする」「一発芸を披露する」などのアレンジも一般的でした。

社会現象となった野球拳ブーム

昭和40年代、野球拳は単なる酒席の遊びを超えて社会現象となりました。1969年に発売された「江利チエミの野球拳音頭」はレコード大ヒットを記録。また、テレビ番組でも取り上げられるようになり、家庭でも楽しめる健全なバージョンが広まりました。

当時の調査によると、会社の宴会で行われる遊びのランキングでは、以下のような結果が出ています:

1. カラオケ(72%)

2. 野球拳(65%)

3. ビンゴゲーム(48%)

4. 一発芸(42%)

(※1975年、某週刊誌調べ)

野球拳の社会的意義と批判

野球拳が長く宴会文化に根付いた理由として、日本特有の「飲みニケーション」文化との相性の良さが挙げられます。日中は厳格な上下関係の中で働く会社員たちが、酒席という非日常空間で階級を超えてコミュニケーションを取る手段として機能していました。

一方で、1980年代後半から次第に「セクハラ的要素を含む」「強制的な参加を求める」という批判も高まりました。特に男女混合の宴席での実施については、職場環境の問題として議論されるようになりました。1990年代に入ると、多くの企業が社内の飲み会での野球拳を自粛するようになり、合コン用語としても徐々に使われなくなっていきました。

現代における野球拳の位置づけ

現在では、野球拳は昭和の宴会文化を象徴する「懐かしの遊び」として認識されています。実際に行われることは激減しましたが、「昭和レトロ」ブームの中で再評価されることもあります。平成以降に生まれた若い世代にとっては、ドラマや映画の中の「古き良き時代」を表現する小道具として登場することが多くなっています。

宴会ゲームとしての野球拳は、時代とともに王様ゲームやジャンケン列車などの別の遊びにその座を譲りましたが、日本の酒席文化の変遷を語る上で欠かせない存在であることは間違いありません。昭和の宴会文化を彩った野球拳は、日本人の遊び心と集団でのコミュニケーション方法の変化を映し出す鏡として、文化史的価値を持っているのです。

「ジャンケン列車」から「王様ゲーム」へ:平成時代に人気を博した宴会ゲームの進化

平成時代の宴会シーンを席巻した「ジャンケン列車」

昭和の「野球拳」から平成に入ると、宴会ゲームはより複雑で集団参加型へと進化していきました。その代表格が「ジャンケン列車」です。1990年代から2000年代初頭にかけて、大学のコンパや社会人の飲み会で絶大な人気を誇った宴会ゲームです。

ジャンケン列車のルールは比較的シンプル。参加者全員が円形に並び、隣同士でジャンケンを行います。負けた人は勝った人の後ろに並び、「列車」を形成していくというもの。最終的に一人だけが「機関車」として残り、その人が勝者(または罰ゲームの対象)となります。

このゲームが人気を博した理由は、以下の特徴にあります:

- 大人数でも楽しめる(10人以上でも可能)

- ルールが単純で説明が容易

- 酔っぱらっていても参加できる

- 場の一体感が生まれる

当時の合コン用語でも「今日はジャンケン列車やろうよ」という誘い文句は、場を盛り上げるための定番フレーズでした。特に大学生のサークル活動や新入社員歓迎会などで頻繁に見られました。

「王様ゲーム」の台頭と宴会文化の変容

2000年代中盤になると、「ジャンケン列車」に代わって「王様ゲーム」が宴会ゲームの主役に躍り出ます。王様ゲームは、くじ引きで「王様」を決め、その王様が他の参加者(「1番」「2番」など番号で呼ばれる)に命令を下すというシンプルながらも、より自由度の高いゲームです。

王様ゲームが平成の宴会シーンを席巻した背景には、以下のような社会的変化があります:

1. コミュニケーションスタイルの変化:携帯電話やSNSの普及により、対面でのコミュニケーションに不慣れな若者が増加。王様ゲームは「命令に従う」という明確なルールがあるため、コミュニケーションの取り方に悩まなくて済む。

2. 個人主義の台頭:集団で同じ行動をする「野球拳」や「ジャンケン列車」から、個人対個人の関係性を重視する「王様ゲーム」へのシフトは、日本社会の個人主義化を反映している。

3. 宴会の小規模化:バブル崩壊後の経済状況を反映し、大規模な宴会よりも少人数での飲み会が増加。王様ゲームは5〜10人程度の小規模な集まりに最適。

調査によると、2005年頃には大学生の合コンや社会人の飲み会の約70%で王様ゲームが実施されていたというデータもあります(出典:全国飲食店協会「宴会文化調査2006」)。

デジタル時代の宴会ゲーム進化

平成後期から令和にかけて、宴会ゲームはさらに進化を遂げています。スマートフォンアプリを活用した「デジタル王様ゲーム」や、オンライン飲み会向けの「リモート宴会ゲーム」なども登場しました。

しかし、興味深いことに2010年代後半には「野球拳」や「ジャンケン列車」といった昭和・平成初期の宴会ゲームへの回帰現象も見られます。これは「レトロブーム」の一環として、昔の宴会文化を体験したいという若者のニーズを反映しています。

ある宴会ゲーム研究者は「宴会ゲームの変遷は、その時代の人間関係や社会構造を映す鏡である」と指摘しています。野球拳からジャンケン列車、そして王様ゲームへの変化は、日本社会における人間関係の変容、コミュニケーションスタイルの変化、そして価値観の多様化を如実に表しているのです。

現代の宴会シーンでは、これらのゲームが状況に応じて使い分けられています。ビジネスの場では控えめな「ジャンケン列車」、親しい友人同士では「王様ゲーム」、そして懐かしさを求めるシニア層の集まりでは「野球拳」が選ばれるなど、宴会ゲームは今も日本の飲み会文化に欠かせない要素として生き続けています。

野球拳遊びから見る日本の酒席文化:言葉と遊びに表れる時代性

酒席の場で繰り広げられる遊びには、その時代の価値観や社会背景が色濃く反映されています。特に「野球拳」に代表される宴会遊びは、単なる娯楽を超えて、日本人の人間関係の構築方法や社会的コミュニケーションの特性を映し出す鏡とも言えるでしょう。

野球拳の社会学的意義

野球拳遊びが最も流行した1970年代から80年代は、日本の高度経済成長期からバブル期にかけての時代でした。この時期、会社の飲み会や歓送迎会などの酒席は、ビジネスコミュニケーションの重要な場であり、上司と部下の関係構築や社内の人間関係を円滑にする機能を果たしていました。

国立民族学博物館の井上忠司氏の研究(1996年)によれば、こうした宴会遊びには「ハレとケ」の切り替え装置としての役割があったとされています。普段の真面目な仕事の場(ケ)から、非日常的な解放の場(ハレ)への移行を促し、普段は言えない本音や感情を表出させる安全弁として機能していたのです。

特に野球拳遊びには以下のような社会的機能がありました:

– 階層の一時的解消:役職や地位に関係なく参加できる平等性

– 集団凝集性の強化:共に笑い、恥ずかしい思いをシェアすることによる連帯感の醸成

– ストレス発散:日常の緊張からの解放

– コミュニケーション促進:言葉を超えた身体的交流

時代と共に変化する宴会文化

1990年代以降、野球拳に代表される従来型の宴会ゲームは徐々に減少傾向にあります。リクルートライフスタイル研究所の2018年の調査によれば、20代〜30代の若手社会人の約68%が「宴会での定番ゲームをしたことがない」と回答しています。

この変化には複数の要因が考えられます:

1. セクハラ・パワハラ意識の高まり:野球拳などの罰ゲーム的要素を含む遊びが、ハラスメントとして認識されるようになった

2. 飲み会文化自体の変容:「無理に飲まない」「適度に楽しむ」という価値観の浸透

3. コミュニケーション形態の多様化:SNSなど別のコミュニケーションチャネルの発達

4. プライバシー意識の向上:個人の尊厳を重視する社会規範の変化

言葉に表れる時代性

宴会遊びの言葉遣いにも時代性が如実に表れています。例えば、野球拳の掛け声「ノックアウト!」は、当時人気だったボクシングの影響を受けていました。また「ジャンケン列車」の「ご乗車ありがとうございました」という台詞は、高度経済成長期の鉄道の発展と旅行ブームを反映しています。

近年の合コン用語では、「イエベ・ブルベ」(イエローベース・ブルーベースの略、似合う色の系統)や「量産型」など、ファッションやSNS文化に由来する言葉が増えています。国語学者の井上史雄氏によれば、こうした言葉の変遷は「社会変化の縮図」であり、特に若者言葉は5〜10年周期で大きく入れ替わるとされています。

デジタル時代の宴会遊び

スマートフォンの普及により、現代の宴会・合コン遊びはアプリを活用したものへと進化しています。「キングオブキング」などの王様ゲームアプリは、2019年のApp Storeエンターテインメントカテゴリーでダウンロード数トップ10に入るほどの人気を博しました。

こうしたデジタル化された宴会ゲームの特徴として:

– ルールの明確化:アプリによる公平なジャッジ

– カスタマイズ性:参加者の好みや状況に合わせた設定が可能

– 記録の永続化:SNSでシェアできる瞬間の創出

– 物理的制約からの解放:オンライン飲み会でも実施可能

野球拳遊びから現代のデジタル宴会ゲームまで、その変遷を辿ることは、日本社会の価値観や人間関係の変化を読み解く重要な手がかりとなります。宴会文化という一見軽いテーマの中にも、深い社会的意義が埋め込まれているのです。

現代の宴会ゲーム事情:SNS時代における合コン用語と新たな遊びのトレンド

SNS時代の宴会コミュニケーション

スマートフォンとSNSの普及により、宴会やコンパの風景は大きく変わりました。かつて「野球拳」や「ジャンケン列車」で盛り上がっていた空間に、今ではスマホを片手に「インスタ映え」を意識した乾杯や、その場で撮った写真をすぐにSNSにアップする光景が当たり前になっています。2010年代以降、合コン用語も「盛れる」「映える」「いいね狙い」など、デジタルコミュニケーションに影響された言葉が増えてきました。

調査によると、20代の約78%が「合コンや飲み会での出来事をSNSに投稿した経験がある」と回答しており、かつての「その場限りの楽しさ」から「シェアして楽しむ文化」へと変化しています。これにより、過度に羞恥心を伴うゲームよりも、SNS投稿に適した「見栄えのする」遊びが好まれる傾向にあります。

現代の定番宴会ゲーム

昭和・平成初期の「野球拳遊び」に代わり、現代の宴会では以下のようなゲームが人気を集めています:

– ワードウルフ:参加者の中に1人だけ異なるお題を与えられた「ウルフ」が紛れ込み、会話から相手の正体を見抜くゲーム。言葉のニュアンスや表現力が問われる知的なゲームとして、特に20〜30代の知的好奇心旺盛な層に支持されています。

– いいねゲーム:SNS文化を反映したゲームで、参加者がテーマに沿った発言をし、「いいね」(賛同)の数で勝敗を決めるもの。デジタルコミュニケーションをリアルの場に持ち込んだ新しい遊びとして注目されています。

– ケータイ人生ゲーム:スマートフォンアプリを使った現代版人生ゲーム。合コンの場でも気軽に遊べることから、アイスブレイクツールとして重宝されています。

日本酒造組合中央会の調査(2022年)によると、20代〜40代の飲み会参加者の62%が「スマートフォンを活用したゲーム」を経験しており、デジタルとアナログの融合が現代の宴会文化の特徴となっています。

変わる価値観と残るクラシックゲーム

ハラスメント意識の高まりにより、「野球拳」のような露出を伴うゲームは急速に減少しました。2023年の調査では、20代の約85%が「合コンでの野球拳は不適切」と回答しています。一方で、「王様ゲーム」は形を変えて生き残っており、過度な命令は避けられる傾向にありますが、コミュニケーションツールとしての役割は健在です。

興味深いのは、「ジャンケン列車」のようなシンプルなゲームが、「レトロ感覚」として若い世代に再評価されている点です。2022年には「昭和レトロ飲み会」というテーマのイベントが都市部で流行し、古き良き時代の宴会ゲームを体験する機会として人気を集めました。

多様性を重視する新しい宴会文化

現代の宴会文化で特筆すべきは、参加者の多様性への配慮が進んでいる点です。「ノンアルコール飲み会」の増加や、ゲームへの参加を強制しない「選択制」の導入など、個人の意思や好みを尊重する傾向が強まっています。

合コン専門サービスを提供する企業の調査(2023年)によると、「参加者全員が楽しめるゲーム選び」を重視する幹事が78%に上り、かつての「盛り上がり重視」から「配慮重視」へと価値観がシフトしています。

宴会ゲームの変遷は、日本社会の価値観の変化を映す鏡とも言えるでしょう。昭和時代の「場の一体感」を重視した「野球拳」から、平成の「個人の選択」を尊重する「王様ゲーム」、そして令和の「多様性と配慮」を大切にする新しいゲームへと、時代とともに変化しながらも、人と人をつなぐコミュニケーションツールとしての本質は変わらず受け継がれています。日本語の宴会用語や遊びの言葉は、これからも時代を映し出しながら進化し続けることでしょう。

ピックアップ記事

コメント