-

昭和から令和へ:宴会ゲームの変遷に見る日本人の遊び心と人間関係の移り変わり

昭和の野球拳から令和の王様ゲームまで、日本の宴会文化に見る集団遊びの変遷と社会背景を解説。時代ごとの人間関係構築法やコミュニケーションスタイルの変化が見える興味深い文化史! -

昭和映像文化の終焉:レンタルビデオ店の黄金期から動画配信時代への変遷と失われた体験

昭和から令和へ、レンタルビデオ店の栄枯盛衰と日本の映像文化の変遷を辿る記事。TSUTAYAの台頭から動画配信サービスへの移行まで、失われた体験と新たな文化を独自の視点で解説します。 -

日本語の奥深さを味わう:「とある」「あるいは」「もしくは」の微妙な使い分けと曖昧さの美学

「とある」「あるいは」「もしくは」の微妙なニュアンスの違いと適切な使い分けを解説!日本語特有の曖昧表現が持つ魅力と効果的な活用法で、あなたの言葉の表現力がグッと高まります。 -

「お越し」と「ご来店」の使い分け完全ガイド|場面別に見る正しい敬語表現の選び方

「お越し」と「ご来店」の正しい使い分けを解説!場面別の適切な敬語表現とよくある誤用例を紹介し、ビジネスシーンでの印象アップにつながる敬語の使い方をマスターできる実用的なガイドです。 -

「旦那様」から「パートナー」へ:日本社会に映る夫の呼称変遷と家族観の移り変わり

「旦那様」から「パートナー」へ変わる夫の呼び方の歴史的変遷を解説。明治期の「旦那様」、昭和の「主人」から現代の「夫」「パートナー」へと移り変わる言葉に映し出される日本の家族観と男女関係の変化をたどります。 -

「まことに」「げに」「たしかに」の語源と使い分け:日本語の確かさ表現の奥深い世界

古典文学に登場する「まことに」「げに」「たしかに」の語源と微妙な使い分けを解説。平安文学の実例から現代の使用法まで、日本語の「確かさ」を表す表現の奥深さを120%味わえる言葉の旅。 -

昭和から令和へ:「ミシンを踏む」から「DIY」へ変わる家庭の裁縫文化と消えゆく言葉たち

昭和から平成へと変遷した家庭のミシン文化と消えゆく縫製用語の歴史を紐解く記事。足踏みミシンから電動ミシンへの進化に伴い、「ミシンを踏む」などの表現が若い世代には通じなくなった実態を解説します。 -

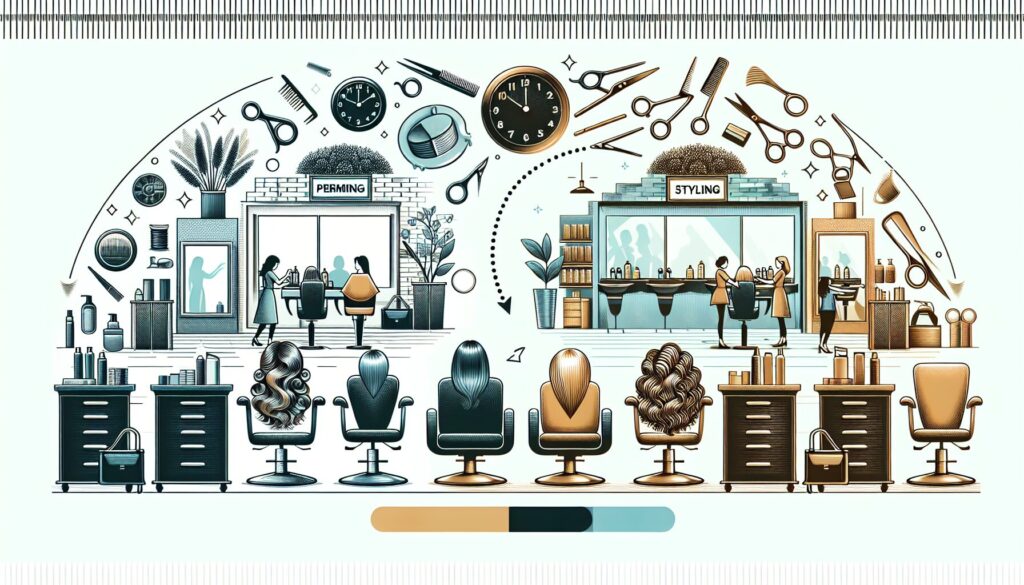

「パーマ」から「スタイリング」へ:美容用語の変遷に見る時代の移り変わりと価値観の変化

「パーマをかける」から「スタイリング」へ:美容用語の時代変遷をたどり、昭和から現在までの言葉の洗練化を解説。単なる言葉の変化ではなく、美容に対する価値観の変化を映し出す興味深い文化史を紹介します。 -

「ネクラ」から「オタク」へ:変わる社会不適合の価値観

「ネクラ」「オタク」から「コミュ障」まで、時代と共に変化する社会不適合を表す言葉の歴史と意味の変容を解説。かつての蔑称が肯定的アイデンティティへと変わる現代社会の価値観の変遷に迫ります。